誰が、何を、どう動かす? 相続手続きを実行する5人

遺言書を書いて終わりにしない、「実現させる相続」のために

「遺言書を書いたから、これで安心」──。

そう思っている方は意外と多いのですが、実際の相続の現場では、「書いた」だけでは相続がなかなか実現しない、相続が動かないことが少なくありません。

残される家族が迷わず動ける、実現する相続とは、「誰が・何を・どう動かすか」が明確な相続です。

書類を整えるだけではなく、「相続を実際に動かす仕組み」を整えておくことこそが、本当の意味での相続準備といえるでしょう。

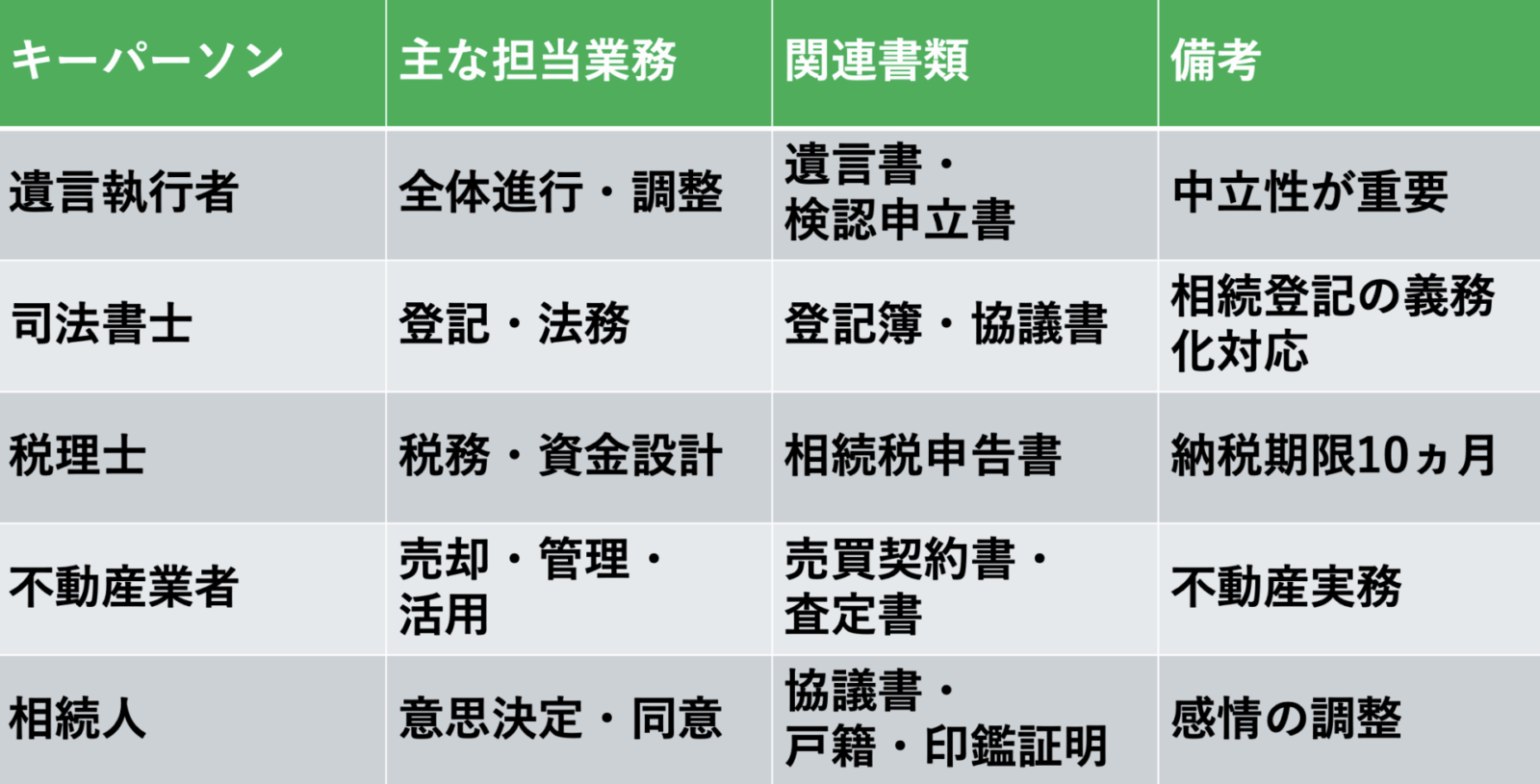

今回は、相続を実際に動かす5人のキーパーソン──「遺言執行者」「司法書士」「税理士」「不動産業者」「相続人」──を中心に、それぞれが現場でどんな役割を担うのか、そしてどう連携するのかを整理していきます。

なぜ「段取りひとつ」で相続がうまくいく人とつまずく人が分かれるのか

相続の現場で、手続きがスムーズに進む人と何ヵ月も止まってしまう人。

その違いは、財産の多さや複雑さではなく、段取りの明確さにあります。たとえば、銀行口座の名義変更を進めようとしたら「遺言執行者の確認が必要です」と言われ、法務局では「登記書類が揃っていません」と足止めされる——。現場ではよくある光景です。

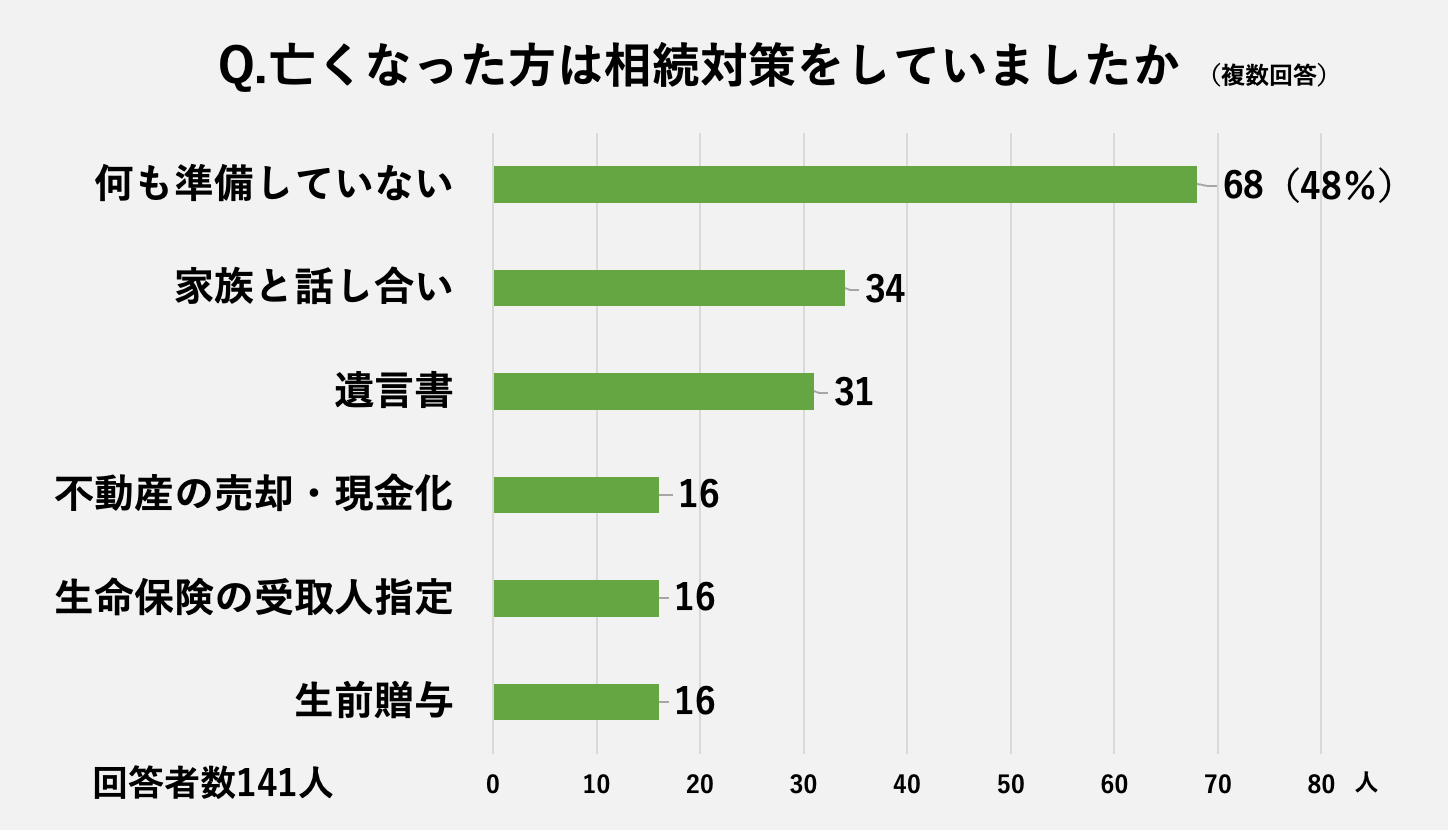

実際のデータでも「準備していなかったこと」がトラブルの火種になっています。最新の相続トラブルの意識調査によると、相続トラブルを経験した人のうち、半数が「亡くなった人が何も準備していなかった」と回答しています。

さらに、亡くなった人が準備をしていたケースでも、「対策の内容が不十分だった」「相続人の間の感情的な対立があった」といった回答した人が4割近くにのぼりました。

→出所:セレクトラ・ジャパンのお金メディア『スマートマネーライフ』の「相続トラブル調査」(2025年8月)

遺言書があっても、「誰が実際に動くのか」が決まっていなければ手続きがうまく進まず、相続人の間でわだかまりが生まれてしまう。そんな現実を、数字が裏づけています。

この調査結果は、「相続の成否は財産の多寡ではなく、段取りと連携で決まる」という現場の実感そのものといえます。

相続は、紙の上で完結するものではありません。実際に手を動かす人たちが、同じゴールを見て連携してこそ進むものなのです。

そして、その中心にいるのが「5人のキーパーソン」です。

相続を実行に移す5人のキーパーソン

遺言執行者──全体を指揮する司令塔

遺言書に書かれた内容を「実際に実行する」責任を負うのが遺言執行者です。遺言書で指定しておくことができます。

→関連コラム「不動産を持つ人の終活 遺言執行者が必要な理由とは」

遺言執行者は、家庭裁判所への遺言書の検認申立て、預金の解約や分配、相続登記の依頼など、ほぼすべての手続きを指揮します。相続人への報告や、司法書士・税理士への依頼、進行管理までを担うため、信頼性と実行力が問われます。

「家族の代表」でもあり「専門家の調整役」でもある立場といえます。

ポイント

実際の現場では、親族以外の専門家(司法書士、弁護士など)を遺言執行者に指名するケースが増えています。感情に左右されずに冷静に手続きを進めることができる可能性が高いからです。

司法書士──法務と登記を支える実務の要

相続登記の申請、遺産分割協議書の確認、法務局への書類提出など、不動産を法的に「動かす」ために欠かせない専門家が司法書士です。

書類の整備から名義変更、登記完了までの流れを滞りなく進めるために、法務の観点から全体を支えます。また、2024年から相続登記が義務化されたことで、登記は「後でやればいい」という考えは通用しなくなっています。

ポイント

相続登記は「終わり」ではなくスタートともいえます。司法書士は不動産を次の世代が動かせる状態に整える専門家です。

税理士──数字と資金を設計する要

相続税の申告・納税・特例の適用など、「数字の段取り」を支えるのが税理士です。

現場では、相続税の計算だけでなく、「どの財産を現金化して納税するか」「どの特例を使うか」など、実際の資金繰りの設計が求められます。

ポイント

相続税の申告・納税の期限は相続発生から10ヵ月以内。税理士は、その短い時間の中で「動かせる計画」を描く専門家でもあります。

不動産業者──現場を動かす実働パートナー

不動産は、相続資産の中でも最も動かしにくい財産です。

売る・貸す・管理する・解体する——どの選択にも実務が伴います。ここで活躍するのが、不動産業者です。名義変更後の不動産をどう扱うかを具体的に提案し、市場の相場や税負担、維持費を踏まえて最適な道を示します。

空き家になった実家の管理や活用方法を相談する際にも、欠かせない存在となります。

ポイント

司法書士・税理士・遺言執行者と連携しながら、「現場を動かすナビゲーター」として実務を支えています。

相続人(家族)──意思決定と感情のまとめ役

相続の内容について最終的に「決める」のは相続人=家族です。

どんなに専門家が動いても、遺産分割協議書への署名・押印、銀行・保険会社への手続きには相続人全員の同意が必要です。

そして、相続人は「感情の調整役」でもあります。兄弟姉妹の思いをまとめ、言いづらいことを伝える。その過程でこそ、家族の絆がもう一度確認される場面もあります。

ポイント

お互いに情報を共有し、メモに残す。それだけで誤解や行き違いの多くは防げます。

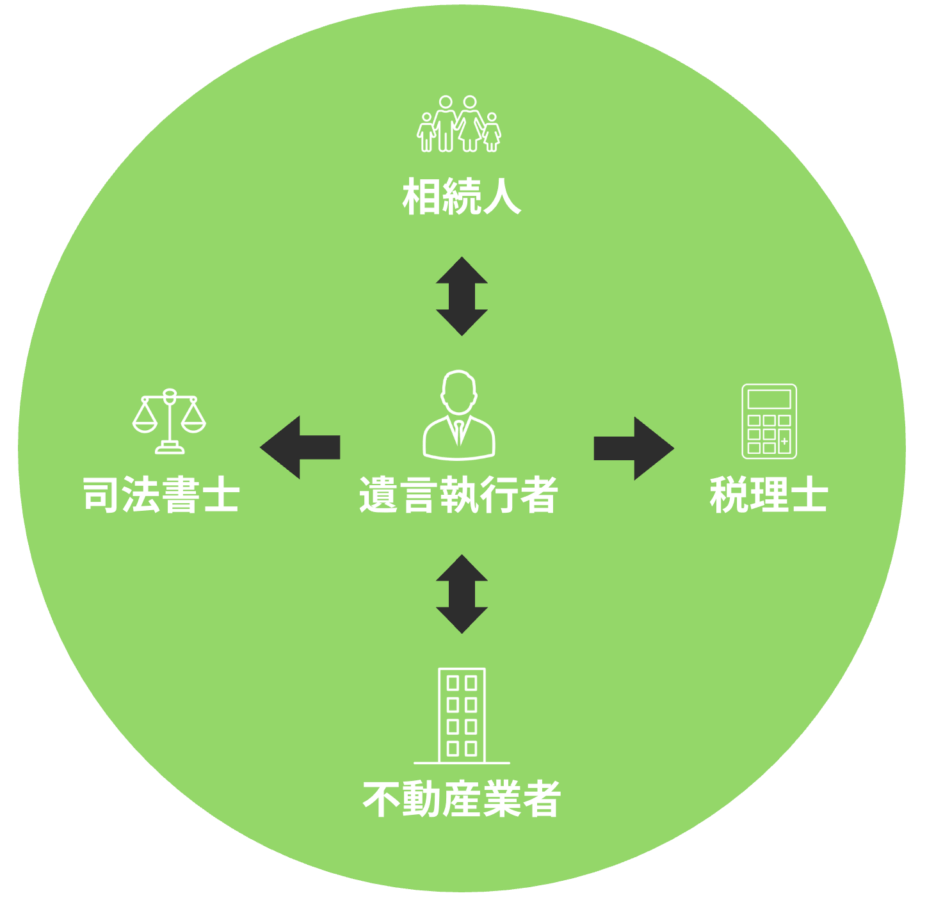

現場でつながる、5人のリアルな連携

相続手続きは、5人のキーパーソンが別々に動いているようで、実際には密接につながっています。

たとえば、

- 遺言執行者が司法書士に登記を依頼し、

- 税理士が相続税の評価と納税資金を設計し、

- 不動産業者が現場で動き、

- 相続人が最終判断を下す。

この「チームの連携」こそが、相続を実現させ動かす力となります。

「書いたら終わり」にしない──終活の中でできる3つの実行準備

相続は遺言書を「書いて終わり」ではなく、「動かす段階」でこそ時間とエネルギーが必要になります。

だからこそ、終活の段階から「誰が・何を・どう動かすか」を整理しておくことが大切なのです。終活とは、“死の準備”ではなく、“生き方の整理”です。

その中で相続準備は、家族が迷わず動けるための段取りづくりです。ここからは終活の中でできる「実践的な3つの準備」を見ていきましょう。

①遺言執行者を決めておく

まずは、実行者(遺言執行者)を決めておくことです。

誰が中心となって相続を動かすのかが決まっていれば、混乱は起きません。親族でも専門家でも、「責任を持って動ける人」を選びましょう。

②専門家ネットワークの整理

次に、専門家ネットワークを整理しておくことです。

司法書士・税理士・不動産会社など、関係先を一覧化しておくだけで、相続後の手続きのスピードが格段に違ってきます。

③実行の手順書

そして、家族に「実行の手順書」を残しておくこと。

通帳や契約書の保管場所、専門家の連絡先、手続きの流れをメモにしておく。それだけで、家族の不安は大きく減ります。実際に動く人たちが動きやすいように手順をまとめておくとよいと思います。

また、終活の中では、書類などの準備も重要ですが、家族との対話や会話も大切です。思いを共有しておくことが、後のトラブルを防ぐことにつながります。

終活は、紙ではなく人を動かす準備といえるでしょう。

相続を支えるさらなる専門家たち

5人のキーパーソンが動く際には、さらに多くの専門家たちが相続が円滑に進むように支えています。

たとえば、「弁護士」はトラブルを未然に防いだり、「行政書士」は協議書などの書類を整えたり、「保険会社」や「金融機関」が資金の流れを維持したりしています。

この連携があるからこそ、相続の手続きは止まらずに動いていきます。

まとめ

遺言書は「地図」ともいえます。ただ、その地図を動かす「エンジン」がなければ、目的地にたどり着けません。

相続を本当にスムーズに進めるためには、

- 誰が実行者になるのか

- どの専門家に頼むのか

- どんな流れで動かすのかを明確にしておくことが欠かせません。

そしてこれは無機質な手続きの話ではなく、「家族への思いやり」の話でもあります。終活の中で相続を「動かせる仕組み」を整えておくことが、安心して人生を締めくくる最も確かな準備となるのです。

相続を動かす仕組みを整えることは、「家族を守る段取り」を整えること。それはきっと、大切な人への最後のやさしさにもなるはずです。