パソコンで遺言書を作れる日はいつ? 不動産相続への影響は

「遺言書を残しておきたいけれど、手書きは面倒だしなあ…」

そんな声が高まるなか、法務省では「パソコンで作成できる遺言書」の導入に向けた検討が進んでいます。

現在の制度では、自筆証書遺言は「本文・日付・署名をすべて自書」しなければ無効とされ、パソコン入力やワープロ作成は財産目録以外、認められていません。

しかし、高齢化やデジタル化の流れを受け、数年後の制度化を目指す動きが本格化しています。もしパソコンで遺言書を作れるようになれば、作成のハードルが下がり、より多くの人が早い段階で「財産の行き先」を整理できるようになるでしょう。

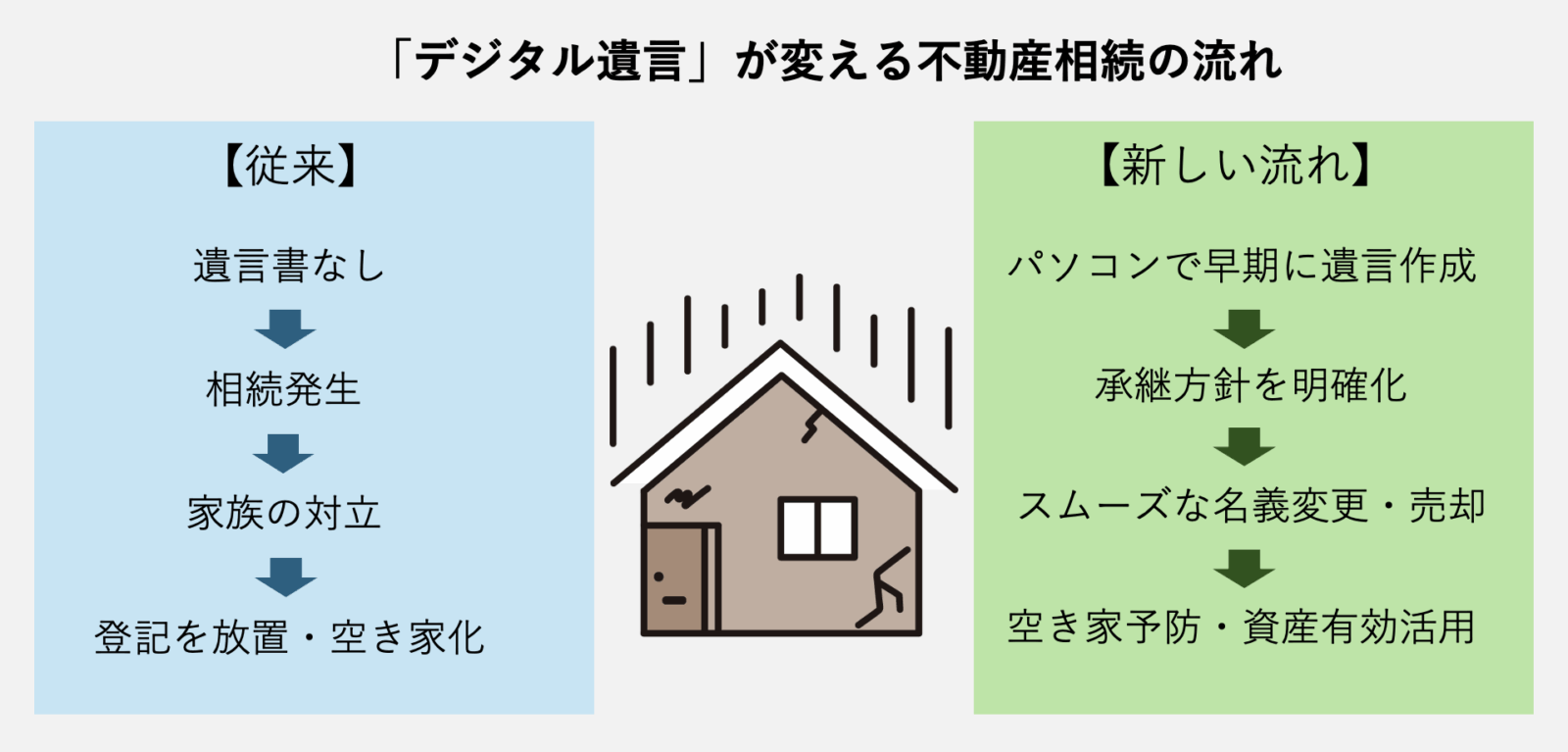

これは、不動産や空き家の相続にも大きな変化をもたらします。手書きの負担から遺言書作成をためらっていた人が、パソコンを通じて自宅や実家の承継方針を明確にできる時代が近づいているのです。

このコラムでは、制度改正の最新動向と、実現した際に考えられる不動産相続への影響をわかりやすく解説します。さらに詳しく知りたい方や、ご自身のケースに当てはまるか不安な方は、どうぞ早めに専門家へご相談ください。

第1章 なぜ「手書き」が原則なのか

「遺言書」というと、便せんにペンで書いて印鑑を押す姿を想像する人が多いのではないでしょうか。

実際、民法第968条では自筆証書遺言について「遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。つまり、本文を他人が代筆したり、パソコンで打ち出したりすると無効になってしまうのです。

このルールは、遺言が「本人の真意に基づくもの」であることを確実にするために生まれました。

手書きの文字には筆跡という「本人性の証拠」が残ります。誰かが成り済まして書いたり、内容をすり替えられたりするリスクを防ぐ意味で、「自筆」が求められているのです。

ただ、その一方で、現代社会の変化に制度が追いついていない面もあります。

高齢者の中には手が震えて文字が書けない人もいますし、パソコンで仕事をしてきた世代にとっては「手書き=非効率」と感じるケースも少なくありません。さらに、スマートフォンやクラウド文書が当たり前の時代に、紙と印鑑に限定されるルールは「時代遅れ」との指摘もあります。

第2章 遺言書を作る人はかなり少ない

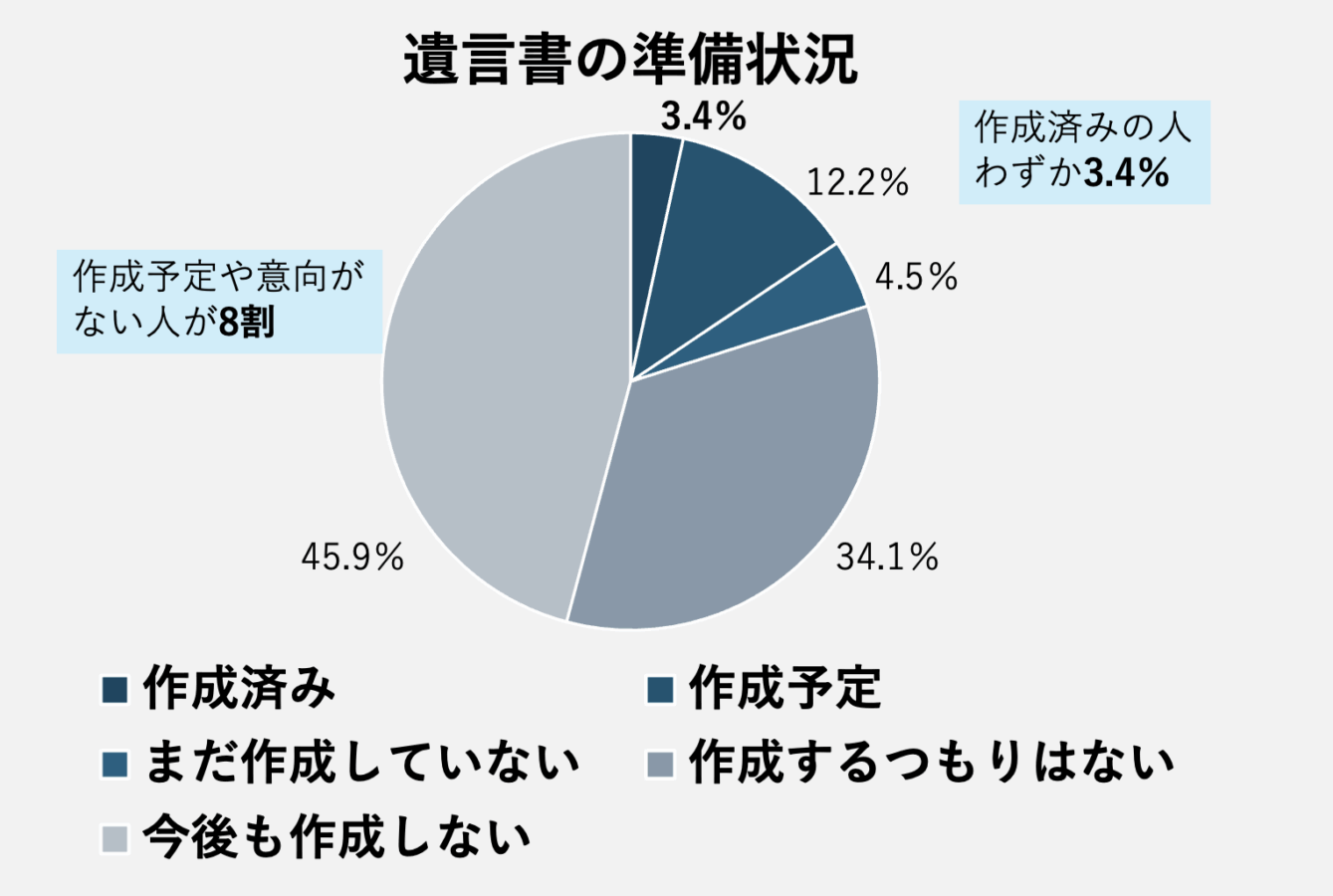

日本財団が2025年3月に発表した「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」によると、「実際に遺言書を作成している人」は全体のわずか3.4%にとどまりました。さらに、「作成予定」(12.2%)と回答した人を含めても15%ほどというのが現状です。

→出所:日本財団「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」(2025年3月31日)

つまり、10人に1人も遺言書を準備していないという状況が見えてきます。

相続トラブルの多くは「何も決めていなかった」ことから始まるといわれますが、制度のハードルがその一因になっていることが考えられます。

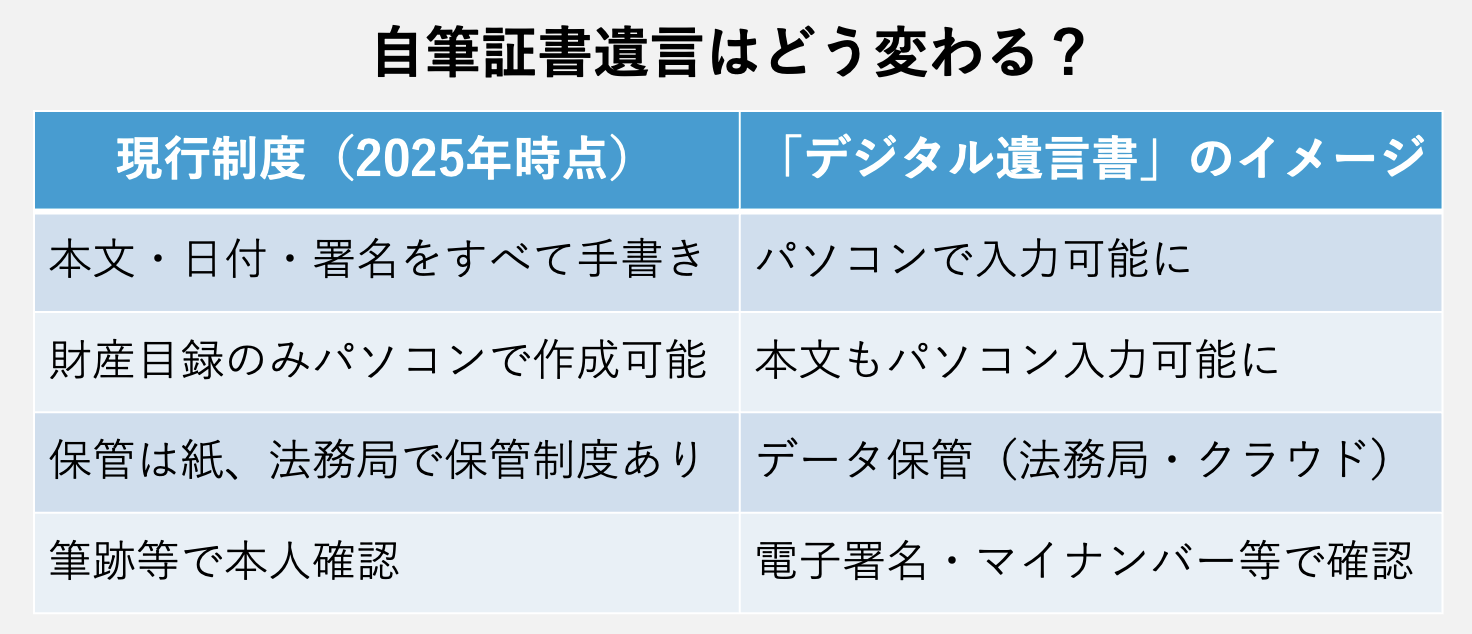

同じ調査で「遺言書を作成しない理由」を見ると、「手間がかかりそうだから」「書き方がわからないから」といった回答が上位を占めました。

「手書き」が面倒といったアナログ性が壁になっていることが背景にあると言えそうです。

第3章 パソコンで遺言書を作れる日はいつ来るのか

こうした現状を受け、法務省では「デジタル技術を活用した新たな遺言方式」の導入に向けた検討を進めています。制度改正の正式な時期はまだ決まっていません。「数年後の導入を目指して検討中」という段階です。

→法務省「遺言制度の見直しに向けた検討(中間試案)」(2025年7月)

背景には、電子契約やオンライン登記など、行政手続きのデジタル化が急速に進んでいる流れがあります。

たとえば不動産登記も、すでに電子申請が一般化しました。

遺言書だけが紙に縛られているのは不自然だという声は、法律実務の現場でも強まっています。

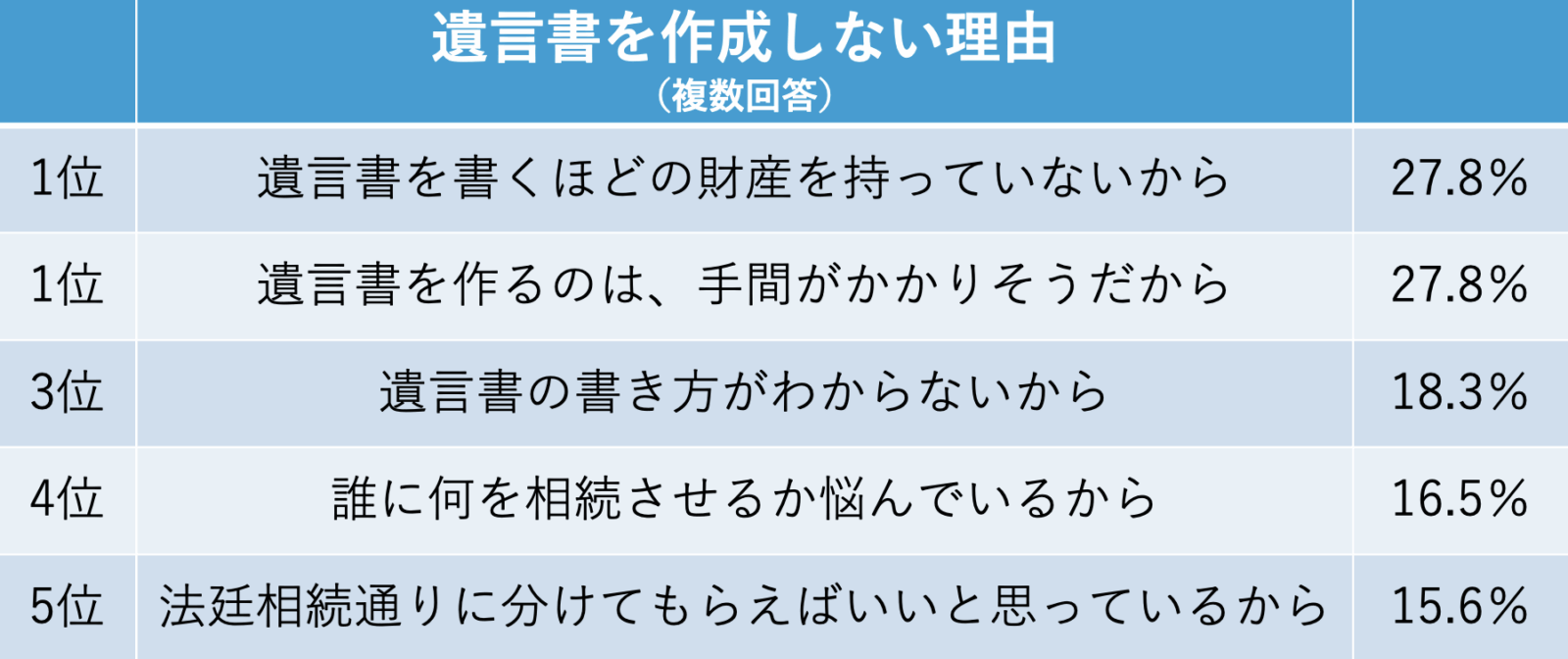

検討されている仕組みとしては、以下のような構想が挙げられています。

- 本人がパソコンやタブレットで遺言内容を作成

- 作成過程を録音・録画し、本人確認を担保

- 署名・押印に代わり、電子署名やマイナンバーカードによる本人確認を採用

- データを法務局などで安全に保管

このように、手書きの代わりに「本人性の確保」と「データ改ざん防止」をどう担保するかが、大きな論点になっています。

第4章 パソコン作成のメリット

制度が実現すれば、遺言作成のハードルは一気に下がるかもしれません。特に、次のようなメリットが期待されています。

身体的な負担が軽くなる

高齢者や障がいのある方にとって、長文を手で書くのは大きな負担です。パソコン入力であれば、手の震えなども気にせず、修正や書き直しも簡単にできます。

財産情報との整合性が取りやすい

自宅や貸地など、複数の不動産を持っている場合、地番・面積・評価額などを手書きで正確に写すのはかなりの労力が必要となります。

パソコンなら、登記事項証明書(登記簿)や評価証明書の内容をコピー&ペーストするだけで済み、記載ミスのリスクも減ります。

また、修正・更新がしやすいのも大きな利点です。生活環境、資産構成、家族関係などは時間とともに動きます。こうした人生の状況の変化に合わせて、遺言書の手直しが必要となることがあります。

手書きだと「また最初から書き直すのは面倒」と放置してしまいがちですが、パソコンなら修正・更新が容易です。

紛失・改ざんのリスクを減らす

法務局での保管制度や公証人制度とのデジタル連携が進めば、クラウド上で安全に管理でき、家庭内トラブルや保管ミスを防ぐことにつながります。

第5章 デメリットと課題

一方、デメリットや課題もあります。

最大の懸念は「本当に本人が作成したものか」をどう証明するか、という点です。

本人性・真意性の確認

手書きの遺言書では筆跡という証拠がありましたが、パソコン入力ではそれが残りません。代わりに、電子署名や録音・録画などの仕組みが必要とされていますが、「どのように」「誰が」本人確認を行うのかを巡って、議論が続いています。

さらに、作成者の意思に本当に基づいているのかということを、どう証明するのかという課題もあります。

セキュリティやデータ消失のリスク

パソコンが壊れた、データを削除してしまった、ウイルスに感染した。このようなデジタル特有のトラブルが遺言の有効性に影響する可能性もあります。

理解不足による「誤った作成」

さらに、制度導入後しばらくは、理解不足による「誤った作成」が増えることが予想されます。「パソコンで作れば大丈夫」と甘く考え、法的な要件を満たさずに遺言書を作成した結果、無効になるケースが出てくると思われます。

こうした混乱を防ぐには、専門家や行政が連携して正しい情報を広めていく必要があります。

第6章 空き家など不動産への影響

遺言書のデジタル化は、単なる「便利化」にとどまりません。

特に不動産相続の現場では、空き家問題の予防策としても期待されています。

遺言書が作りやすくなれば、「共有名義の実家をどうするか」「空き家になりそうな自宅を誰に残すか」といった課題を、生前のうちに整理しやすくなると考えられるからです。

相続が発生してから家族で話し合うと、感情的な対立や判断の遅れが生じがちです。しかし、遺言書で方針を明示しておけば、トラブルを避け、円滑に名義変更・売却・活用などを進めることができるかもしれません。

また、遺言書の作成率が上がれば、将来的に「相続登記の放置」も減っていくことが考えられます。遺言で明確に指示されていれば、速やかに対応することで登記義務化に伴う罰則リスクを防ぐことができます。

つまり、「パソコン遺言」は空き家予防や不動産の相続準備の一手としても活用が進むと言えます。

「手書き」というハードルを下げることが、結果的に社会全体の不動産管理をスムーズにする。そんな未来が見え始めています。

第7章 では、今できる準備は何か

制度改正を待つだけでは、備えが遅れてしまいます。今のうちにできる対策はたくさんあります。

まずは、現行制度のもとでの自筆証書遺言や公正証書遺言(公証役場で作成し公証人が証明する)の作成です。自筆証書遺言の場合、法務局での保管制度を使えば、紛失や偽造の心配がなくなります。

次に、不動産の現状整理です。登記事項証明書(登記簿)や評価証明書を確認し、資産の一覧を作っておくことで、将来「パソコン遺言」が導入されたときにもスムーズに対応できます。

そして、家族との対話です。制度が変わっても、最終的に大切なのは「想いを伝えること」です。どんな形の遺言書でも、家族がその意図を理解していなければトラブルは防げません。

まとめ

パソコンで遺言書を作れるようになる日は、まだ少し先です。けれども、その動きは確実に近づいています。

「手書きは面倒だなあ」と感じる人が安心して意思を残せるようになることは、そのご家族にとってだけでなく、社会全体にとっても大きな前進です。

不動産をどう引き継ぐか、空き家をどうするかは、相続した人にとって避けて通れないテーマです。制度改正を待つ間も、できる準備はたくさんあります。今のうちに財産を整理し、想いを言葉にしてみること。

それが、デジタル時代の「新しい終活の第一歩」になるでしょう。

<ヴェルダントからのメッセージ>

このコラムでは、制度改正の最新動向と、不動産相続への影響をわかりやすくお伝えしました。

遺言書の作成や不動産の整理に不安を感じた方は、どうぞ早めにご相談ください。一緒に、あなたの想いと財産を次の世代へつなぐ準備をしていきましょう。