いらない不動産の処分 国が引き取らない時の対処法

「子どもに迷惑をかけたくないから、今のうちに使っていない不動産を処分したい」

そう考える人が増えています。

とくに、固定資産税だけがかかっている土地や、老朽化した建物付きの不動産は、将来相続する人にとっても「負担」になりかねません。

最近、「国がいらない土地を引き取ってくれる制度があるらしい」と聞いて、調べた方もいるのではないでしょうか。

ただし、この制度はあくまで「土地だけが対象」で、建物があると引き取りの対象外になってしまいます。

では、国に引き取りを断られた「いらない不動産」は、どうすればいいのでしょうか?

このコラムでは、国が引き取らない不動産の処分について、民間業者の活用や注意点についてわかりやすく解説します。

国が引き取るのは土地だけ

2023年4月に「相続土地の国庫帰属制度」がスタートしました。

この制度は、相続した不要な土地を国が引き取ってくれるという制度です。

ですが、条件がかなり厳しく、実際に引き取ってもらえるハードルはかなり高いものとなっています。

たとえば、

✔️ 生前には使えない

この制度は前提として、相続で取得した土地が対象となっています。

親が生きているうちに処分しておきたいと思っても使うことはできません。

✔️ 対象は土地だけ

制度の対象は土地に限られます。建物がある場合には解体して更地にする必要があるのです。

✔️ さらに細かな条件

次のような土地も国は引き取りません。

・境界が不明確

・埋設物がある

・崖がある

・他人が通行で使っている土地 など

✔️ 費用がかかる

国に引き取ってもらうには費用がかかります。

まず申請手数料が、土地1筆あたり1万4,000円です。

加えて10年分の土地の管理費として、最低でも20万円の費用がかかります。

さらに、申請のための調査や書類作成にも費用がかかります。

実際に統計をみても、制度がスタートしてからの2年での申請が承認された割合は、44.4%にとどまっています。

とくに山林は申請に対して18.1%しか承認されていません。

→法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2025年6月20日)

「管理がたいへんで、本当にいらない土地ほど、この制度の条件には合わない」という現実が見えてきそうです。

→関連コラム「意外と使いづらい 相続土地の『国庫帰属制度』」

「負動産」をどう処分するか

「国庫帰属制度」の条件に合わず、国に引き取ってもらうことができない場合、民間の引き取り業者を活用することができます。

また、「子どもに迷惑をかけたくない」との思いから、「いらない不動産」を生前に処分してしまいたい場合にも活用できます。

もっとも、十分な資産価値がある不動産であれば、通常の不動産取引での売却等をまずは検討するのがよいと思います。

ここで考えたいのは利用価値がほぼない山林や都市部から遠く離れた不動産のことです。

このような不動産は、固定資産税の負担や管理コスト、防災面でのリスクばかりがある、いわゆる「負動産」と呼ばれます。

「負動産」は通常の不動産取引で処分することが難しいため、対処に困ってしまうことが多いのですが、最近では、業者にお金を支払ってでも引き取ってもらいたいという方が増えています。

引き取り業者とは

一般社団法人全国相続鑑定協会にも、こうした「負動産」の処分についての相談が増えているとのことです。

そのような方の中には、お金を支払ってでも処分したいという方もいて、引き取り業者を活用することがあります。

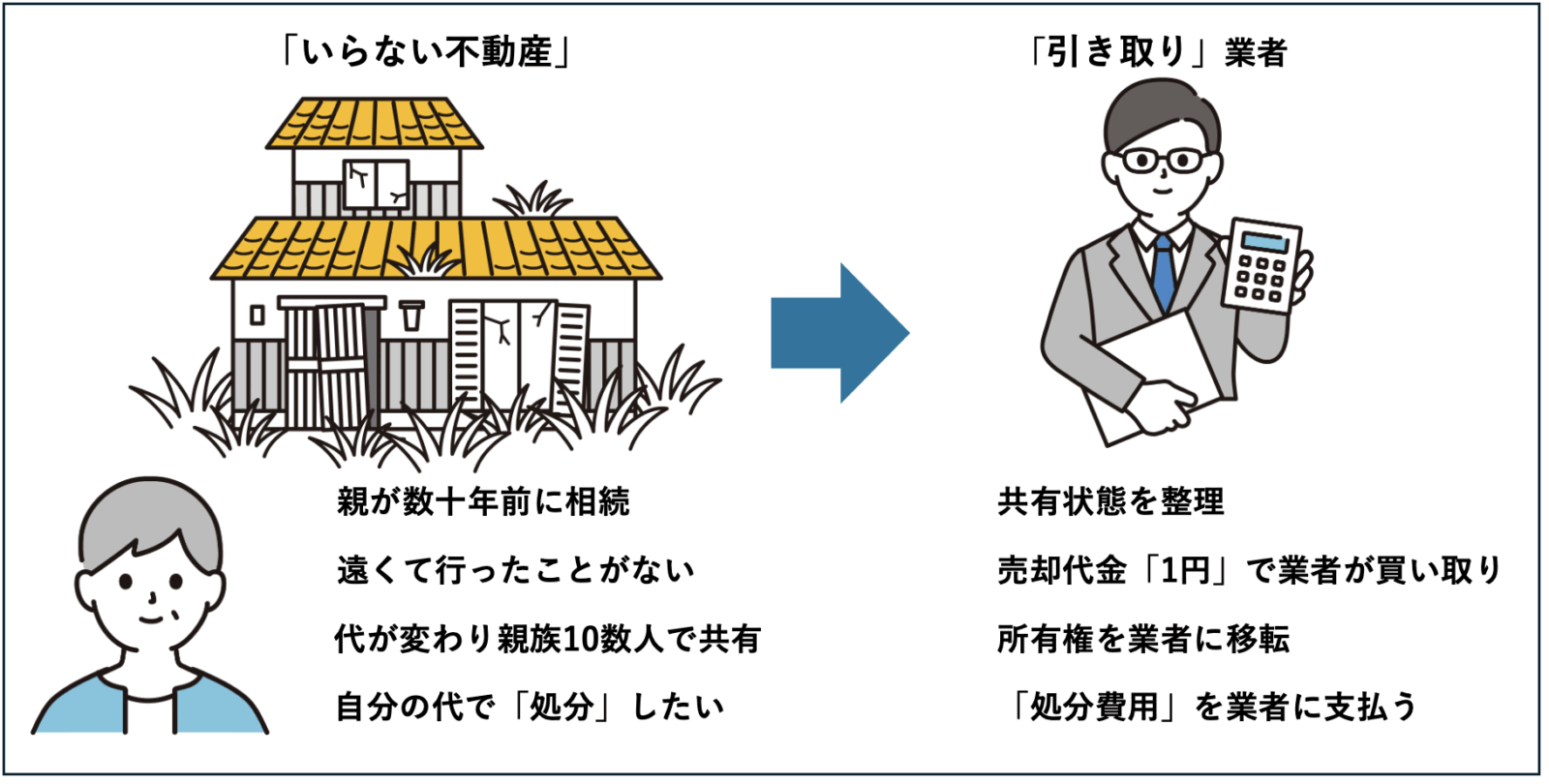

たとえば、

・遠方に親が相続した古い家があるが、今は誰も使っていない。

・家の所有者も親の兄弟の子たちなどとの共有になっていて会ったこともない人もいる。

・自分の子の負担にはしたくないので、なんとか自分の代で整理したい。

というケースです。

このような時に、引き取り業者は、

・共有関係を整理し、現状のまま古家と土地を買い取り

・「負動産」を引き受ける対価として料金を受け取る

というビジネスモデルで「負動産」を引き取ります。

仕組みとしては、

・不動産を買い取る「売買契約」では、価格を1円など最低ラインにして売買を成立させ、所有権を業者に移転

・一方で、「処分費用」として業者が利用者から料金を受け取る

ということになります。

この際の料金は、

・仮に国庫帰属制度を利用した場合に発生が見込まれるのと同程度の金額

・土地の調査費用

・司法書士報酬

などの合計額となります。

1件あたり数十万円となることもありますが、その金額を支払ってでも、整理したいという方がいるのです。

「引き取り」の注意点

国の調査によると、価値が低い古家や空き地、山林を有料で引き取るサービスを手がける業者は、全国で60社ほどあるそうです。

引き取り業者を利用する際には次のようなことに気をつけてください。

✔️ 所有権の移転が確実に行われるか

料金だけを受け取って、所有権の移転を放置していた業者も実際にいたようです。

いらない不動産を手放したいから料金を支払っているのに、それでは元も子もありません。

✔️ 引き取った不動産を適切に管理できるか

管理不全でトラブルになり、元の所有者にも影響あるようでは困ってしまいます。

業者を選ぶ際は、少なくとも宅建業者の免許を持っているかを確認した方がいいでしょう。

不動産に関する知識や経験が必要だからです。

業者はどう「活用」するのか

では、「負動産」と思える土地や古家を引き取った業者は、その不動産をどう扱っているのでしょうか。

古家の場合でも、状態によっては賃貸に出すことができます。

また山林は、キャンプ場やレジャー施設として活用することもあるようです。

すべてがうまくいくというわけではないでしょうが、業者間のネットワークなどを通じて、より幅の広い活用方法を見つけることができるのかもしれません。

その他の処分方法

民間の引き取り業社を活用する以外にも、いらない不動産を処分する選択肢はあります。

✔️ 不動産買取業者に売却する

少しでも利用価値がある不動産であれば、通常の不動産取り引きで売却できるかもしれません。

また、老朽化した建物や再建築不可の土地、借地権付きなど、扱いづらい物件でも、専門の買取業者なら現金化できることがあります。

ただし、価格は市場相場より安くなることを覚悟したほうがよいでしょう。

✔️ 無償譲渡(寄付)を検討する

自治体や地元のNPO、地域活性化団体が、公共用や地域活用のために不動産を受け入れるケースもあります。

相手先の条件や用途がかなり限られますが、タイミングなどがうまく合えば選択肢の一つとなります。

✔️ 解体して更地にしてから売却

立地条件によっては、建物付きでは売れない場合でも、更地にすると買い手が見つかることがあります。

ただし、解体費用がかかるため、事前に見積もりと売却価格のバランスを検討しましょう。

✔️ 相続放棄という選択肢

相続開始前に処分できない場合でも、相続発生後に放棄することで取得を避けられます。

ただし、相続放棄は他の財産もまとめて放棄することになるため、慎重な判断が必要です。

まとめ

「いらない不動産」を国に引き取ってもらえる制度はありますが、条件は厳しく、対象は土地に限られます。

建物付きや条件に合わない土地は、民間での処分方法を検討する必要があります。

大切なのは、「早めに動く」ことです。

放置すればするほど、老朽化や管理不全が進み、処分が難しくなります。

特に相続が発生してからでは、相続人の間の調整や手続きが複雑化し、時間もお金も余計にかかってしまいがちです。

「そのうちに…」と思っているうちに状況は悪化します。

まずは現状の価値や条件を把握し、専門家に相談しながら最適な方法を選びましょう。

「終活」の中でもぜひご検討ください。