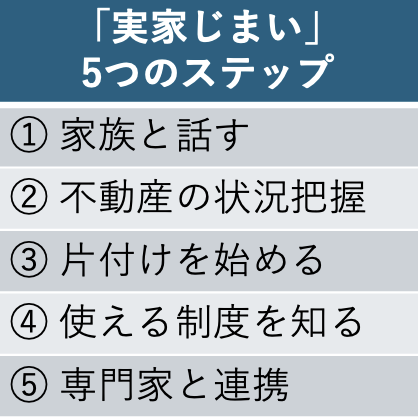

「実家じまい」を成功させる5つの準備

「親が高齢になってきた」「実家に誰も住まなくなりそう」

そんなときに浮かぶのが「実家じまい」という選択肢です。

でも実家を手放すというのは、単なる家の処分ではありません。

そこには、家族の想い出、相続の課題、法的な手続き、感情の整理…

さまざまな要素が絡んできます。

うまく進めるには、早めの準備と正しい知識がカギになります。

今回は、実家じまいをスムーズに乗り切るためにしたい「5つの準備」をわかりやすく解説します。

準備① 家族での話し合い

スムーズな「実家じまい」のために、まず大切なのは「親の意思」と「子どもたちの合意形成」です。

実家じまいの失敗事例で多いのが、

「話し合わずに放置」→「空き家化」→「固定資産税や管理費が負担に…」というパターンです。

親が元気なうちに、こんなことを話しておきましょう。

✔️今後、この家に誰か住む予定はあるか

✔️売却や貸すことについて親はどう思っているか

✔️相続後、所有者を誰にするか

✔️解体、維持、賃貸、どの方向で考えるか

相続が発生してからでは、「感情」と「権利」が絡み合って複雑になります。

まずは親が元気なうちに、ざっくばらんに家族で話すことが「実家じまい」の第一歩です。

準備② 実家の現状を把握する

次にすることは、家そのものの「状態」と「法的な情報」の確認です。

不動産としての価値を明確に把握しておきたいところです。

以下のチェックリストを参考にしてみてください。

✔️登記名義は誰か

亡くなった方(たとえばすでに亡くなった祖父など)のままなら相続登記が必要です。

✔️境界は確定しているか

測量図はあるかどうかも確認します。

✔️接道要件を満たしているか

原則、幅4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していないと再建築ができないリスクがあります。

✔️建物の劣化状況はどうか

状況によってリフォームするか、解体するかの判断基準になります。

✔️売却価格の目安はいくらか

売却を検討するなら、不動産会社に簡易的でいいので査定を依頼します。

1社だけでは偏った価格になることもあるので、複数の査定結果を比較するのがよいでしょう。

準備③ 片付けを始める

ものの片付けは「親が元気なうちに少しずつ」進めるのがおすすめです。

片づけは、実家じまい最大のハードルと言われています。

長年の思い出が詰まった品々は、感情的にも整理が難しいものです。

いきなり「全部捨てる」のは、親も納得できないでしょうし、子世代もためらいがあると思います。

以下のような進め方がポイントとなります。

✔️タンス1つから、この部屋からなど小さな目標で始める

✔️親と一緒に思い出を振り返る時間としてとらえる

✔️生前整理業者や片付けの専門家に相談することも検討してみる

✔️思い入れのある品は「お焚き上げ」など供養してくれる専門業者に依頼する

片付けは感情も体力も消耗する作業だからこそ、元気なうちに、無理せず、少しずつ進めましょう。

→こちらのコラムもご参照ください「おひとりさま終活と『お片付け』」

準備④ 「使える制度」を押さえる

不動産を「売る」「貸す」「解体する」場合には、税金や費用などさまざまなお金のことが関わってきます。

その際に利用できる「使える制度」もあるので、それらについて基本的な知識を押さえて、使えるものは使うという意識が大切です。

また逆に、「知らなかった」では済まない制度もあるので注意が必要です。

たとえば、以下のような制度です。

✔️空き家の3,000万円の特別控除

相続した空き家を売却する際に使える特例です。

→詳しくはこちらのコラム「相続空き家を売るなら3年以内がお得」

✔️自宅売却時の3,000万円特別控除

居住用財産を売却した際に譲渡所得から3,000万円が控除される特例です。

✔️特定空家、管理不全空家に指定される問題

空き家となってしまった実家を放置して管理が不十分だと、行政から「特定空家」や「管理不全空家」に指定されてしまうリスクがありあす。

すると、住宅用地の特例で6分の1に軽減されていた固定資産税が、特例の適用がなくなることで負担が重くなってしまいます。

→詳しくはこちらのコラム「空き家はなぜリスクになってしまうのか」

✔️相続登記の義務化

相続で不動産を受け継いだ相続人は3年以内に名義を変更することが義務付けられています。

これを怠ると最大10万円の過料が課される可能性があります。

→詳しくはこちらのコラム「相続登記はなぜ必要なのか」

不動産の売却や相続に関する制度は複雑です。

税理士や不動産の専門家にも相談することをおすすめします。

準備⑤ 専門家に早めに相談する

最後に、実家じまいの「伴走者」を見つけることも安心につながります。

次のような専門家がスムーズな実家じまいを支えてくれます。

✔️不動産会社(売却や活用など)

✔️税理士(相続税や譲渡税など)

✔️司法書士(相続登記など)

✔️弁護士(遺産分割協議など)

✔️片付けの専門業者(生前整理や遺品整理など)

最近は、こうしたお悩みごとをまとめて相談できるワンストップ対応も増えています。

誰に何を相談すればよいかわからない方は、まず不動産と相続の相談窓口を活用するとスムーズです。

まとめ

「実家じまい」は単なる処分ではありません。

家族の節目を整え、次の世代へバトンを渡す前向きな「プロジェクト」です。

さまざまな思いも交錯する感情的になりがちな課題だからこそ、早めに、冷静に、段階的に進めることが大切です。

そして、必要な時には専門家の手を借りることも成功への近道となります。

「親が元気な今だからこそ、できること」があります。