相続放棄の後にやってはいけない3つのこと

〜知らずに「相続放棄が無効」になる落とし穴〜

相続放棄は、「借金やローンなどのマイナスの財産が多いとき」に使える大切な制度です。

「親の借金まで背負いたくない」「古い家を引き継ぐのは不安」というときに、相続放棄を選ぶことでリスクを避けられます。

しかし、いざ相続放棄をしてみると、現実には「葬儀費用や亡くなった人の医療費は誰が払うの?」「家の片づけ費用はどうすれば?」など、さまざまな疑問が次々と浮かんでくるのです。

そして、注意しなければならないのは、いったん相続放棄が認められたものの、「相続放棄が無効」とされ、再び相続人として扱われてしまうこともあることです。

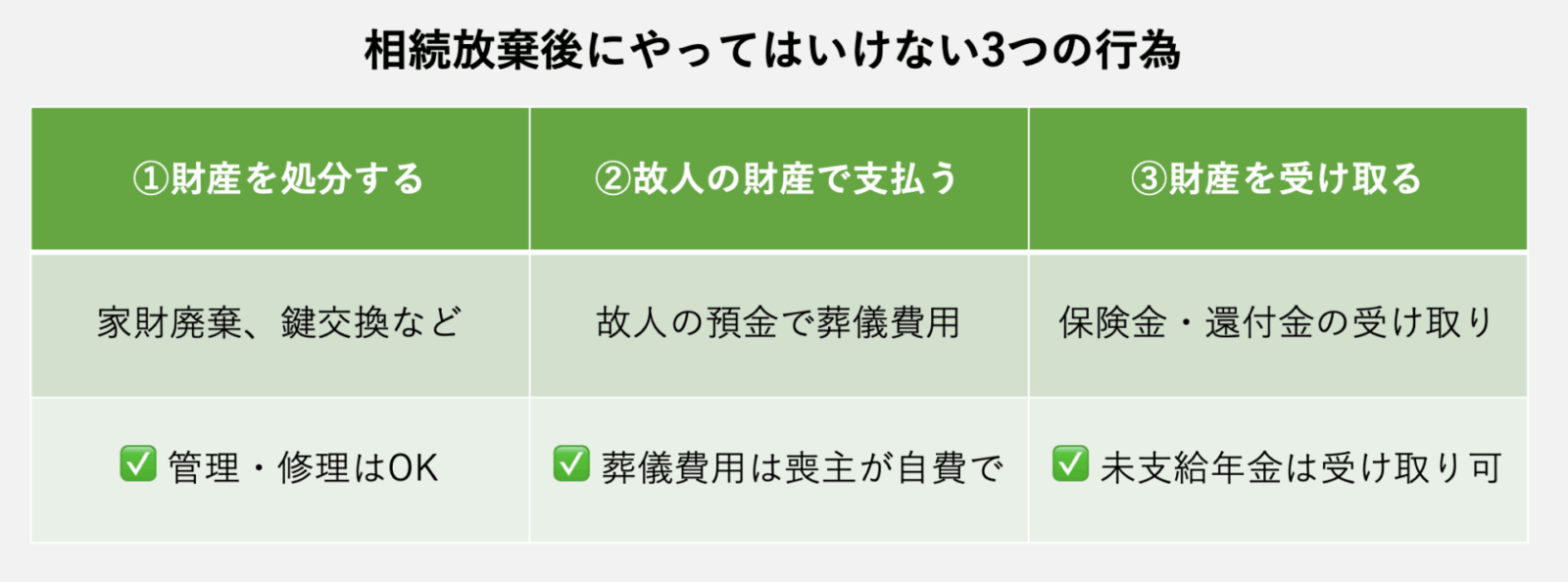

今回は、相続放棄の基本をわかりやすく整理しながら、相続放棄後にやってはいけない3つの行動と、トラブルを防ぐための対処法を解説します。

そもそも「相続放棄」とは

相続放棄とは、亡くなった人の財産(プラスの資産もマイナスの負債も)を一切相続しないと宣言する手続きです。

法律上は「はじめから相続人でなかったものとみなす」仕組みで、借金やローンなどのマイナスの財産を引き継がずに済む制度として定められています。

相続放棄は、「親の借金が多い」「維持費のかかる不動産を引き継ぎたくない」といった場合に有効で、家庭裁判所に申述して受理されると正式に効力が生じます。

相続放棄の手続きと期限

相続放棄を行うには、

- 相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内に、

- 家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出して申し立てる必要があります。

この3ヵ月は「熟慮期間」と呼ばれ、財産や借金の状況を確認し、相続するか放棄するかを判断するための期間となります。

家庭裁判所に受理されると、正式に相続放棄が認められ、その人は「最初から相続人ではなかった」扱いとなります。

相続放棄と「限定承認」の違い

相続放棄のほかに「限定承認」という制度もあります。

これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受けるという仕組みで、借金があっても資産が上回る可能性がある場合に使えます。

ただし、限定承認には相続人全員の同意が必要で、手続きも複雑なため、実際にはあまり利用されていません。

一般的には「借金などの負債が明らかに多い場合」は相続放棄を選び、「財産の全体像がまだわからない場合」には限定承認を検討するのが現実的とされています。

相続人全員が放棄した場合

すべての相続人が相続放棄をした場合には、マイナスの財産を含めた残された財産を処理するため、家庭裁判所は債権者などの利害関係者や検察官の請求があれば、「相続財産清算人」を選任することができます。

この清算人が、不動産や預貯金、借金などの財産を整理し、債権者への返済や残余財産の清算を行います。残った財産は最終的に国庫に帰属します。

「相続放棄が無効になる」とは

相続放棄をしても、その後の行動によっては、相続したとみなされる(単純承認)ことがあるので注意が必要です。これがいわゆる「相続放棄が無効になる」ケースです。

単純承認とは、相続人が「遺産を受け継ぐ意思を示した」とみなされることで、一度そう判断されると、相続放棄の効力は失われ、すべての財産と債務を引き継ぐ義務が生じます。

単純承認とみなされる主な行為

- 相続財産の全部または一部を処分したとき

- 相続財産を隠したり、消費したりしたとき

- 相続財産目録を虚偽の内容で作成したとき

つまり、「相続放棄しても、後で少しだけ使った」が命取りになりかねません。ここからは、特に注意すべき3つの行為について考えます。

やってはいけないこと① 財産を処分する行為

「遺品を整理した」「車を廃車にした」「家の鍵を替えた」――。

一見、善意の行動でも、法律上は相続財産を処分したと見なされることがあります。

家庭裁判所に放棄申述が受理されていても、後からその行動が判明すれば、相続放棄が無効と判断されるリスクがあります。

やってよい範囲(管理行為)

- 雨漏り防止や戸締まりなど、財産を維持するための最低限の行為

- 郵便物の確認、光熱費の停止など、損失を防ぐ目的の対応

やってはいけない範囲(処分行為)

- 家財や車などの売却・廃棄・譲渡

- 家の鍵交換、リフォーム、第三者への貸与

- 不動産の名義変更手続き

これらは、「自分の財産として扱った」と評価されやすいため、相続放棄をしている場合は特に注意が必要です。

やってはいけないこと② 故人の財産から費用を支払う行為

放棄をしても、葬儀費用や遺品整理費用などの支払いを避けられないことがあります。

しかし、その費用を故人名義の預金や現金から支払うと、「相続人として処分した」と判断される可能性があります。

やってはいけないこと

- 故人の預金を引き出して葬儀費用を払う(葬儀費用は原則、喪主の負担)

- 故人のキャッシュカードで支払いを行う

- 故人の口座を解約して支払いに充てる

許される可能性があるケース

- 相続放棄の手続き前であれば、未払いの医療費を故人の財産から支払うことは可能とされる

- ただし、処分的行為を伴わない範囲で

やってはいけないこと③ 財産を受け取ってしまう行為

税金や健康保険の還付金や故人が受取人になっている生命保険金など、故人の財産とされるものを受け取ってしまうと、相続を承認してとみなされてしまいます。

注意が必要なケース

- 健康保険の還付金を相続人名義で請求

- 生命保険の解約金や返戻金を受け取る

区別しておきたいもの

- 年金受給停止の手続きは、相続人でなくても「届出人」として行えるため問題ない

- 未支給年金(亡くなった月分など)は、相続財産ではなく「遺族固有の受給権」なので、相続放棄者でも受け取ることができる。

- 保険金の受取人が故人名義のままの場合は相続財産となり、受け取りはNG。

まとめ

相続放棄は、財産や借金を「引き継がない」という決断であり、同時に「残された現実にどう向き合うか」が問われる手続きでもあります。

相続放棄の後こそ、財産の管理や費用の扱いに注意が必要となります。「放棄したから安心」ではなく、放棄後の行動が次のトラブルを防ぐカギになります。

相続をしたとみなされて、相続放棄が無効とされないように注意することが重要です。

対応で迷ったときは、専門家に早めに相談することが安心への近道です。