共有名義の家の相続 「持分」の正しい扱い方

「親が亡くなって実家を相続したら、登記簿には『持分2分の1』と書かれていた。これってどういうこと? どう考えればいい?」

不動産を相続する際に、兄弟姉妹など複数人で実家を共有するケースは少なくありません。

相続人同士で話し合ったものの、話がまとまらず、とりあえず「共有名義で登記しておこう」となったまま、何年も手つかずのまま。

そのようなケースは今でも数多く見られます。

けれども、この「共有」という状態こそが、将来的なトラブルの火種になることがあるのです。

このコラムでは、相続で共有名義となった家の「持分」をどう扱うべきか、何ができて何ができないのか、そして正しく使うための考え方と手続きについて、実例をまじえながら丁寧に解説していきます。

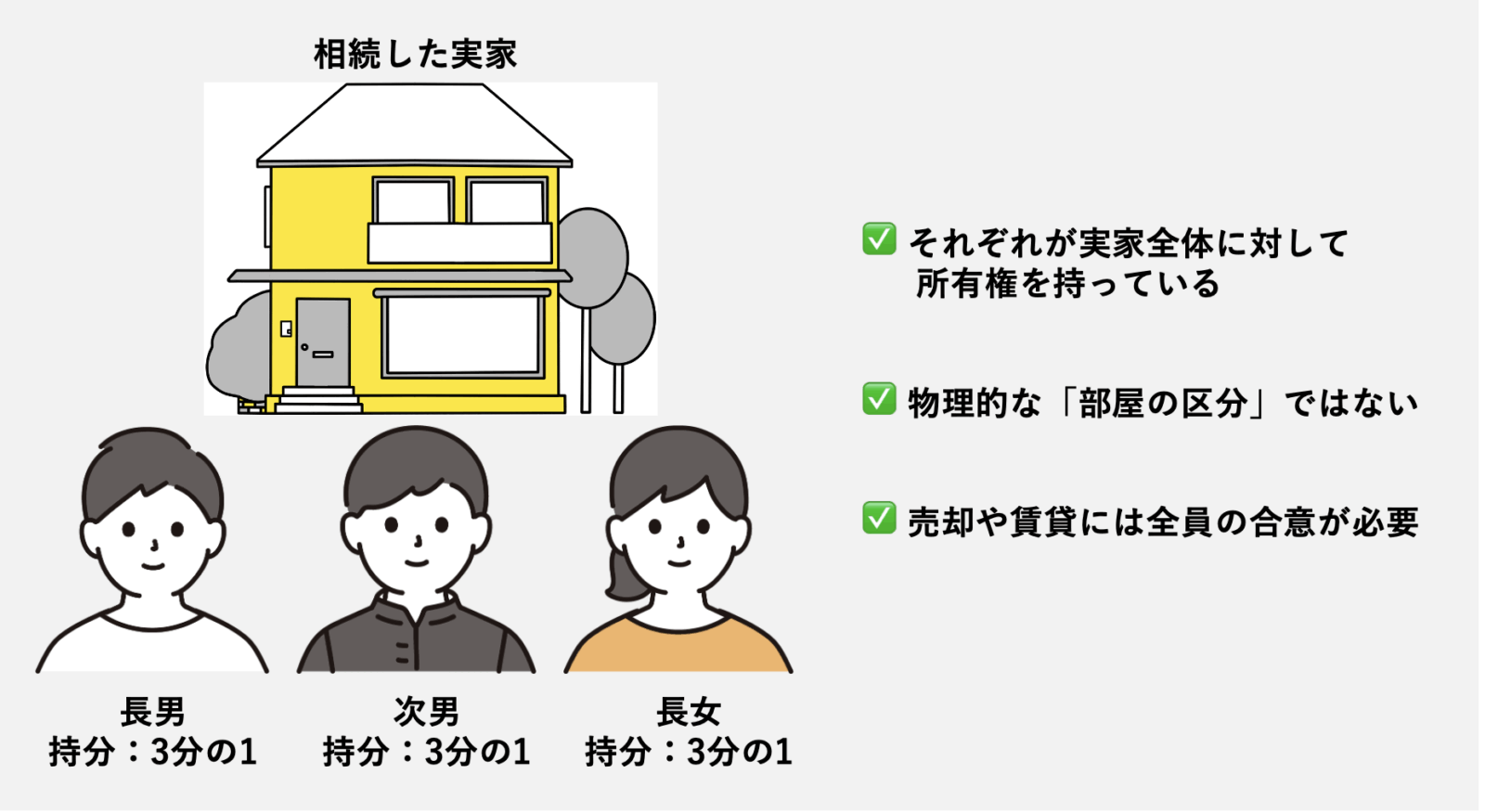

そもそも「持分」とは

まず、共有名義の基本となる「持分」とは何なのかを押さえておきます。

不動産の「共有」とは、ひとつの物件を複数人で所有している状態を指します。

このとき、それぞれが持つ権利の割合を「持分(もちぶん)」と呼びます。

たとえば、兄と妹の2人が相続し、それぞれ半分ずつ持つことになった場合、「2分の1ずつの持分」で共有している、ということになります。

ここで注意したいのは、「家の北側は兄、南側は妹」などという分け方ではないということです。

持分は「物理的な一部分」を指すわけではなく、「不動産全体に対する法律上の権利の割合」です。

つまり、共有者は皆、それぞれの持分の制約はあるものの、その不動産全体について所有権を持っているということになります。

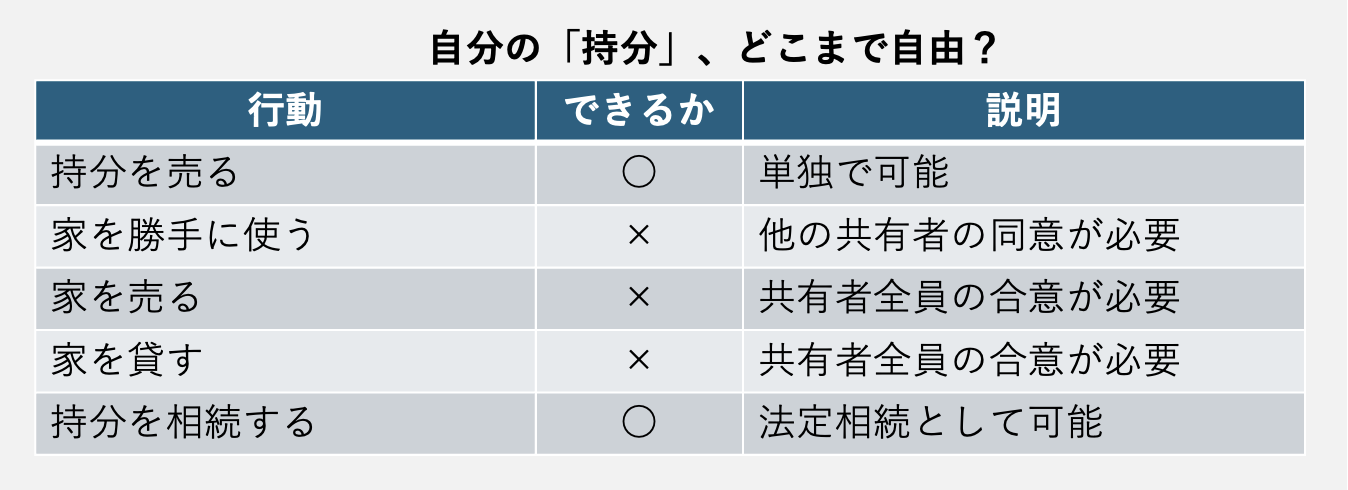

自分の「持分」でできること・できないこと

自分の持分があるからといって、その不動産を自由にできるわけではありません。

以下のように、できることとできないことがはっきり分かれています。

✅ できること

● 自分の持分を売却する(共有者の同意がなくても可能)

● 自分の持分を贈与・相続する

● 修繕など(いわゆる「保存行為」、共有者がいても単独の判断で可能)

● 固定資産税などの持分相当を負担する

❌ できないこと

● 不動産全体を処分(売却・壊す)すること(共有者全員の同意が必要)

● 建物の増改築や抵当権の設定(いわゆる「変更行為」、共有者全員の同意が必要)

● 利用・改良すること(いわゆる「管理行為」、共有者の持分の過半数の同意が必要)

共有している不動産を賃貸する場合は、賃貸借の契約期間によって扱いが異なります。

3年以内の賃貸であれば管理行為とされますが、3年を超える賃貸は変更行為とされます。

ただ、建物の賃貸借は長期間になることが想定されるので、変更行為とされ、共有者全員の合意が必要となることが多いようです。

意外と知られていないのが、「勝手に住んでもOKではない」という点です。

兄弟姉妹のうち1人が「自分も持分を持ってるから」と言って実家に住み始めた場合でも、他の共有者の同意なしでは認められず、トラブルの原因になりがちです。

よくあるトラブル例

ケース1:一人が住み続けている

兄弟3人で共有している実家に、長男だけが住み続け、修繕やリフォーム費用も勝手に決めているケースです。

ほかの兄弟には、「口も出せず、お金も出したくない」と不満がたまります。また、将来的な売却時にも、「長男が勝手に使っていた家」として、同意がなかなか得られずに手続きがなかなか進まないリスクがあります。

さらに、このような共有者間の関係性が、物件の「訳あり感」を生み出し、買主から敬遠されてしまうことも考えられます。結果として、相場よりも値下げせざるを得ないという状況も考えられます。

ケース2:共有者の意見が対立

「自分はもう実家に未練がないから、売って現金にしたい」という人と、「思い出の家だから残したい」という人の意見がぶつかると、不動産の売却は膠着状態に陥ります。売却には共有者全員の同意が必要だからです。

結局、適正な管理もされず、誰も費用を負担せず、空き家になったまま放置されることにもつながりかねません。

ケース3:持分を第三者に売却されてしまう

共有者間の信頼関係が失われ、共有者の一人が、自分の持分を他人に売却してしまうというケースです。

すると、まったく知らない第三者が共有者として登場することになります。その結果、不動産の処分についての協議がさらに複雑化してしまいます。

「持分」の正しい使い方

共有名義をうまく活用するには、「持分」を知識と戦略をもって扱う必要があります。

以下はその代表的な方法です。

① 共有名義の解消を検討する

最もスムーズなのは、「誰かが他の持分を買い取る」(代償分割)、または「物件を売却して、代金を分ける」(換価分割)ことで、共有状態をなくすことです。

共有者間の感情のもつれを避けるには、専門家の間に入ってもらい、公正な査定をもとに手続きを進めることがおすすめです。

② 「持分売却」で抜けるという選択

どうしても話し合いが進まないとき、自分の持分だけを第三者に売却することも可能です。

ただし、これはできれば避けたい方法です。共有関係がより複雑になるため、「どうしても関係を清算したい」「他の共有者が一切協議に応じない」などの場合に限るべきです。

③ 賃貸収益を得る=共有で活用する

共有者どおしでうまく話し合いができるなら、たとえば、家を貸して賃料を共有者で分配する方法もあります。修繕や管理の手間はかかるものの、「空き家にしておくよりマシ」という判断ができるかもしれません。

④ 「共有物分割請求訴訟」

どうしても話し合いがまとまらず、他の共有者が非協力的な場合、裁判所に「共有物を分割してほしい」と訴え、裁判所の判断で共有物を分割することになります。

協議や調停で合意にいたらない場合には、訴訟となります。最終的には競売で強制的に売却され、代金を分配する形になるケースが多いようです。ただし、時間と費用がかかります。

税金や登記にも注意

共有不動産については、以下の点も注意が必要です。

● 固定資産税の通知は1人にだけ届く

共有者のうちの1人にだけ届くので、どのように負担するのかなど決めることが大切です。

税金の未納トラブルにならないよう注意しましょう。

● 相続登記の義務化

相続から3年以内に、相続の登記をすることが義務化されました。

登記をしないで放っておくと、最大10万円の過料が課されることもあるので注意しましょう。

また、相続登記をしないことが、将来的に所有者不明という状況を招きかねません。

→参照コラム「相続登記はなぜ必要なのか」

「『所有者不明土地』はなくなるか」

● 譲渡所得税

持分を売却した際には、通常の不動産譲渡と同様に譲渡所得税が課税されます。

● 不動産にローンが残っていた場合

ローンが残っている不動産が相続で共有になる場合には留意が必要です。

融資している金融機関と返済方法についての調整が必要となります。

専門家に相談することも

共有名義の問題は、法律・税務・感情の3点で絡み合う、非常に複雑な問題です。

だからこそ、次のようなタイミングでは専門家の力を借りることをおすすめします。

● 家族での話し合いが行き詰まっている

● 共有者の一方が、持分売却などを請求してきた

● 法的に整理してすっきりしたい

不動産に強い司法書士や税理士、相続コンサルタントなどの中立的な立場の専門家が入ることで、トラブルが泥沼化するのを防ぐことができるかもしれません。

まとめ:「持分」と責任はセットで

共有名義で実家を持っていると、「とりあえず今は何もしなくてもいいか」と思いがちです。

でも、「持っているだけ」でも責任は発生するということを忘れてはいけません。

「放置していた実家が老朽化して『危険な』空き家に認定された」

「持分トラブルで売却が何年もできなかった」

そんな事態を避けるためにも、共有者間での早めの話し合いと、正しい知識での判断が不可欠です。

あなたの「持分」は、未来の自分と家族の選択肢を広げるカギとなります。

持分についての知識を活かすことで、「負の遺産」にせず「使える財産」に変えることもできるのです。