不動産を相続したら困ることベスト3

「親が残した家を相続したけど、どう扱えばいいのかわからない。」

そんな声を、相続相談の現場でよく耳にします。

相続財産の中でも、不動産は特に扱いが難しい資産です。現金のように分けやすくなく、しかも毎年、固定資産税がかかり、管理の手間も増えるため、兄弟姉妹の間でもめごとの火種になることも少なくありません。

実際、国土交通省の調査によれば、「空き家の取得経緯のうち54.6%が『相続』によるもの」だとされています。相続した家が「空き家」になって、リスクを抱えてしまう。つまり、不動産を相続することが、そのまま「困りごと」を引き寄せる大きな要因になってしまうこともあるのです。

ここでは、これまでの相談例や公的データを踏まえて、「不動産を相続したら困ることベスト3」を紹介。それぞれについてわかりやすく解説します。

もし同じようなお悩みを抱えていらっしゃる場合は、お気軽に専門家へご相談ください。

第3位 空き家リスク

相続した家に住まない場合、多くは「空き家」となります。特に親の家を相続したものの、自分の生活拠点は別にある、兄弟姉妹がそれぞれ遠方に住んでいる、といったケースでは、相続直後から「放置」が始まることも珍しくありません。

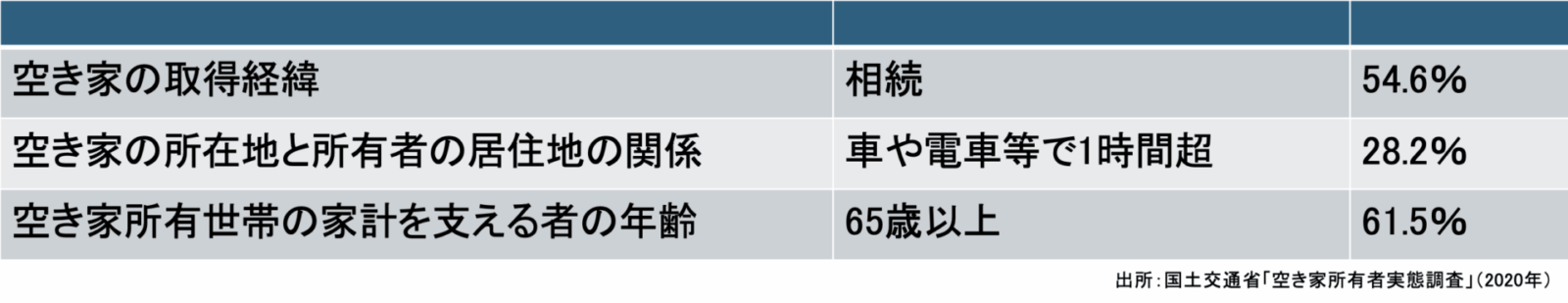

データで見る「相続と空き家」

この数字から見えてくるのは、「相続によって空き家が生まれやすい」こと、そして高齢や遠方に住んでいるといった理由で「所有者自身が管理できない状態に陥りやすい」ことです。

→出所:国土交通省「空き家所有者実態調査」(2020年)

放置するリスク

⚫︎ 建物の劣化や草木の繁茂による近隣トラブル

⚫︎ 放火や不法侵入といった防災上のリスク

⚫︎ 行政から「特定空家」「管理不全空家」に認定され、固定資産税の負担が重くなる可能性

また、空き家は立地や築年数によっては売却も難しく、「処分したいのにできない不動産」として、その気もないのに長年持ち続けざるを得ないという状況に陥ってしまうかもしれません。

解決の道筋

☑️ リフォームして賃貸

☑️ 売却先をなんとか見つける

☑️ 管理業者に委託

第2位 相続登記

2024年4月から、相続登記は義務化されました。これにより「相続で不動産を取得したら、3年以内に登記をしなければならない」というルールができました。正当な理由がなく、怠ると最大10万円の過料が課される可能性があります。

相続登記を放置してきた現実

従来は「すぐに登記しなくても問題はない」と後回しにされることが多く、父や母から相続した不動産の名義が祖父母のままだったというケースも珍しくありませんでした。結果として代を重ねるごとに相続人が増えていき、誰が権利を持つのか分からない「所有者不明」の不動産が増えてしまいました。いざ、売却したくても何もできない不動産が全国に拡大してしまったのです。

こうした問題の広がりを背景に、所有者不明の不動産を減らすことを目的にして、相続登記の義務化がルール化されました。

また、同じ理由から住所変更があった際にも登記の変更が義務化されています。

共有名義の落とし穴

さらに、相続時の登記でよくあるのが、とりあえず「共同名義」にしてしまうということです。

たとえば、兄弟姉妹で実家を相続すると、誰を相続人にするか決められず、いったん共同名義にしておこうかということが起きてしまいます。

共同名義の所有では、1人が売りたいと思っても、他の共有者が反対すると売却することができなくなります。売却には共有者全員の合意が必要だからです。

そして将来、その子どもや孫たちへと引き継がれていくと、共有者がさらに増えて合意形成がさらに困難になってしまうのです。

裁判所の統計によれば、遺産分割調停の約3割に不動産が絡んでいるともいわれています。これは、まさに共有名義がトラブルの温床になっていることを示しているといえそうです。

→出所:最高裁判所「司法統計年報・家事編」(2024年)

相続登記で困ること

相続登記に関して困ることをまとめます。

⚫︎ 相続登記がされていないと、売却や担保設定ができないため、資産価値を活かせない

⚫︎ 相続登記が遅れると罰則を課される可能性がある

⚫︎ 共有者が認知症や行方不明になると、合意形成ができなくなる

解決の道筋

☑️ 遺言書を残す:相続人を指定することで共有を避ける

☑️ 生前贈与や家族信託:権利関係をあらかじめ整理しておく

☑️ 早期の相続登記:義務化を意識し、罰則を避ける

第1位 固定資産税と管理費用

不動産を相続すると、お金の負担も背負うことになります。まず、毎年かかってくるのが「固定資産税」です。固定資産税は土地と建物、それぞれに課税されます。

固定資産税の実例

たとえば、東京23区内に、土地(150㎡)と建物(築20年の木造2階建・150㎡)を持っているケースです。

・固定資産税評価額が、土地4,500万円(住宅用地の軽減あり)、建物900万円とすると、

・年間税額(固定資産税額+都市計画税):約27万円

これはあくまで一つの例ですが、不動産を相続して所有すると、税金を容赦なく課されることになるのです。

管理費用の現実

さらに、建物を維持管理していく費用や、破損などを修理する修繕費用がかかることになります。たとえば、次のような費用と金額(例)です。

・草刈り、清掃:年間5〜10万円

・屋根や外壁の修繕:数十万円〜百万円超(状態による)

・損害保険:空き家状態では一般の住宅用火災保険に加入しずらく、コスト増も

こうした費用は、住んでいない不動産にも必ず発生します。結果として「負動産(ふどうさん)」(=負担ばかりかかる不動産)と揶揄される状況に陥ることも少なくありません。

解決の道筋

☑️ 売却を検討

☑️ 賃貸に出す

解決の道筋でお困りの場合は、早めに専門家へご相談ください。

まとめ

不動産を相続すると、多くの人が次のような「困りごと」に直面します。

- 固定資産税や管理費用の負担(財布に直撃)

- 相続登記義務化と共有名義トラブル(法的リスク・家族間の揉め事)

- 空き家リスク(社会問題化する放置リスク)

いずれも共通するのは、「放っておくほど問題が大きくなる」ということ。

不動産は資産であると同時に、適切に管理しなければ負担やトラブルの原因となる資産です。

相続が発生したら、「固定資産税はいくらかかるか」「誰が相続登記をするのか」「この家を使うのか、売るのか」といった点を、できるだけ早く話し合い、専門家に相談してみることをおすすめします。