ご自分の土地の評価は 「路線価」のキホン

毎年7月1日、国税庁が「路線価(ろせんか)」を公表します。

この「路線価」は、不動産オーナーや相続について考えている方にとって、とても重要な情報です。

日本で一番高かったのは40年連続で、東京都中央区銀座5丁目の鳩居堂前だった。

などのニュースはよく耳にしますが、じつはご自分の土地も大きな影響を受けているかもしれないのです。

それは、路線価の上昇が、相続税や贈与税の負担を大きくすることになるからです。

「当面、売るつもりはないし、関係ない」と思っていると、知らない間にたいへんなことになっているかもしれません。

今回は、そんな路線価の基本から、最近の動向、そして自分の土地の路線価の調べ方まで、わかりやすく解説します。

路線価とは

路線価とは、相続税や贈与税を計算する際の基準となる土地の価格のことです。

全国の主な道路ごとに、その道路に接する土地1㎡あたりの1月1日時点での評価額を定めて、国税庁が毎年7月1日に公表しています。

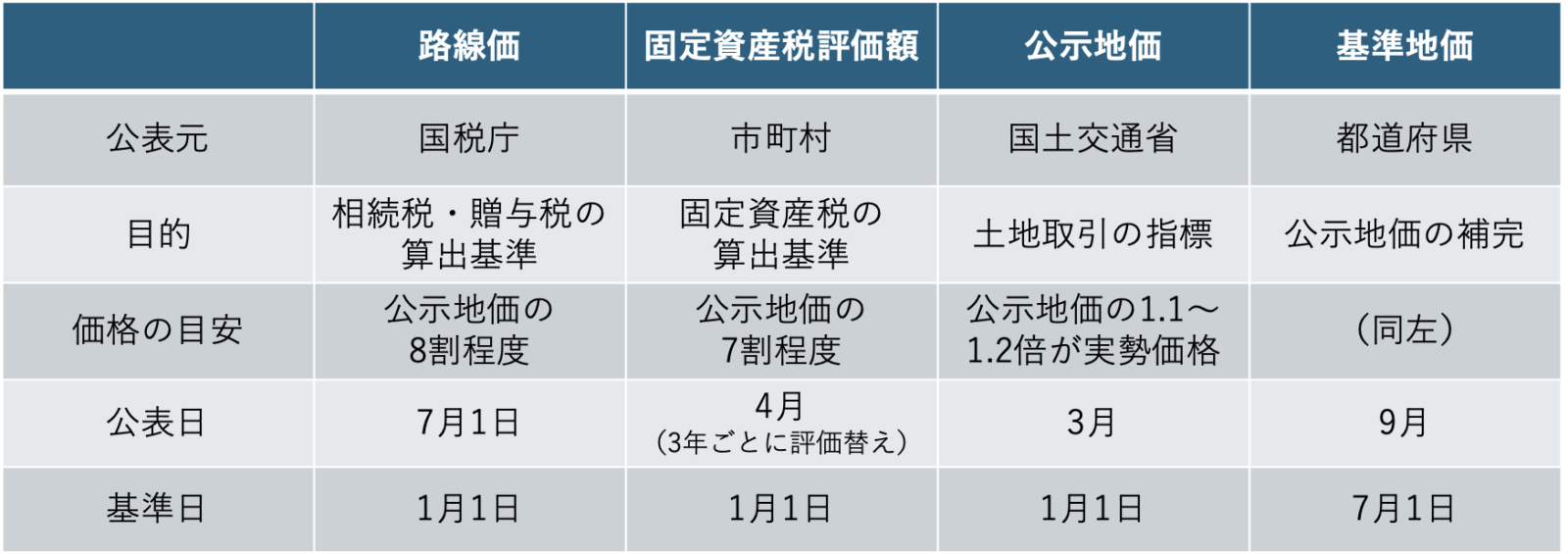

国や地方自治体が公表する土地の価格は4種類あり、路線価はそのうちの1つです。

4種類の土地の価格についてまとめます。

路線価が実勢価格(実際の取引価格)や公示地価よりも低く設定されているのは、相続税や贈与税を算出する際に、実勢価格を超えてしまうことで税の負担感が増すことを避けるためといわれています。

路線価が注目されるワケ

路線価が注目されるのは、相続税や贈与税を計算する基準となるためです。

路線価の上昇は、相続税や贈与税の増加につながるので、自分の土地の路線価が上がって「土地の価値」が増えたと喜んでばかりはいられないということになるわけです。

2025年の路線価は?

2025年の路線価は、全国平均で2.7%上昇しました。4年連続の上昇です。

インバウンド客に人気の土地の価格上昇が目立ったほか、東京都心部などの不動産価格上昇の影響で、東京で大きく上昇しました。

東京都は8.1%の上昇となり、全国平均の3倍の伸びとなりました。

再開発が進む品川、渋谷、池袋などの駅周辺や銀座、新宿などの商業エリアの伸びが顕著でした。

全国トップとなったのは、40年連続で銀座中央通りの「鳩居堂前」で、路線価は4,808万円(前年比8.7%)でした。

自分の土地の路線価の調べ方

路線価は国税庁のホームページで誰でも調べることができます。

手順1. 国税庁のホームページにアクセス

→国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」をクリック

手順2. 都道府県を選ぶ

→「東京都」「大阪府」など、ご自分の土地がある都道府県を選択し、次の「路線価図」をクリック

手順3. 市区町村、町名、丁名を選び地図を探す

→「市区町村」、「町名」、何丁目かを選び進んでいく

手順4. 探したい土地が面している道路を見つける

→探したい土地が面している道路に表記された数字が「路線価」です。

路線価の読み方です。

たとえば、「500D」と表記されていれば、数字部分の「500」が路線価です。

千円単位で表示されているので、「500」は500千円、つまり50万円ということになります。

アルファベットは借地権の割合を示しています。

AからGまで7つの区分があり、Aは借地権割合が90%で、Bは80%、Cは70%と10%ずつ減っていきます。

借地権割合とは、路線価のうちの借地権の割合で、借地権割合が70%であれば、路線価の70%が借地権の価格、残りの30%が底地の価格となります。

たとえば、路線価の表示が「100C」だった場合、Cは借地権割合70%なので、借地権の価格が70千円(=7万円)、底地の価格が30千円(=3万円)ということになります。

土地の価格の計算方法

路線価がわかったら、路線価に土地の面積をかけて算出されるのが、相続税評価額です。

同じ価格が贈与税の評価額にもなります。

たとえば、路線価が「500C」の表記で、土地面積が100㎡だった場合、

500千円(50万円)×100㎡=5,000万円 です。

ただ、これは概算値で、この数値にさまざまな調整を加えたものが正確な相続税評価額となります。

たとえば、2つ以上の道路に面していた場合に評価額が加算されたり、

土地の形状がいびつだった場合に減算されたりします。

この調整率表は、路線価の地図の左側にある「評価明細書・調整率表を見る」をクリックすると見ることができます。

→こちらが例になります。「調整率表(平成31年1月分以降用)」

これをご覧いただいてもおわかりいただけるように、かなり複雑なものになっています。

相続税の算出は、相続税専門の税理士に依頼するのがいいとされる要因の一端がここにあります。

マンションの場合は

区分マンションの場合、マンションの敷地に対するそれぞれの所有権の割合=「敷地権割合」が定められているので、この敷地権割合を使って土地の評価額を算出します。

計算式は、

マンションの土地評価額=路線価×敷地面積×敷地権割合

敷地権割合は、売買契約書や登記事項証明書で確認することができます。

たとえば、路線価が50万円、敷地面積が1,000㎡、全体で100戸のマンションで敷地権割合が100分の1の場合は、

区分マンションの土地評価額=50×1,000×1/100=500万円 となります。

ところが、このままだとタワーマンションのような、敷地面積が限られていても全体の戸数が多い区分マンションの場合に、実際の取引価格に比べて、土地の相続税評価額が過小になってしまいます。

このことから、かつてはタワーマンションが相続税の節税対策としてもてはやされました。

それでは「不公平だとして」、2023年度の税制改正でマンションの評価の仕組みが修正され、戸建てと同じような評価になるように見直されました。

→詳しくはこちらのコラム「マンション相続 『想定外』の落とし穴」

このマンション評価の仕組みや補正はとても複雑です。正確に計算するには相続専門の税理士に任せることがおすすめです。

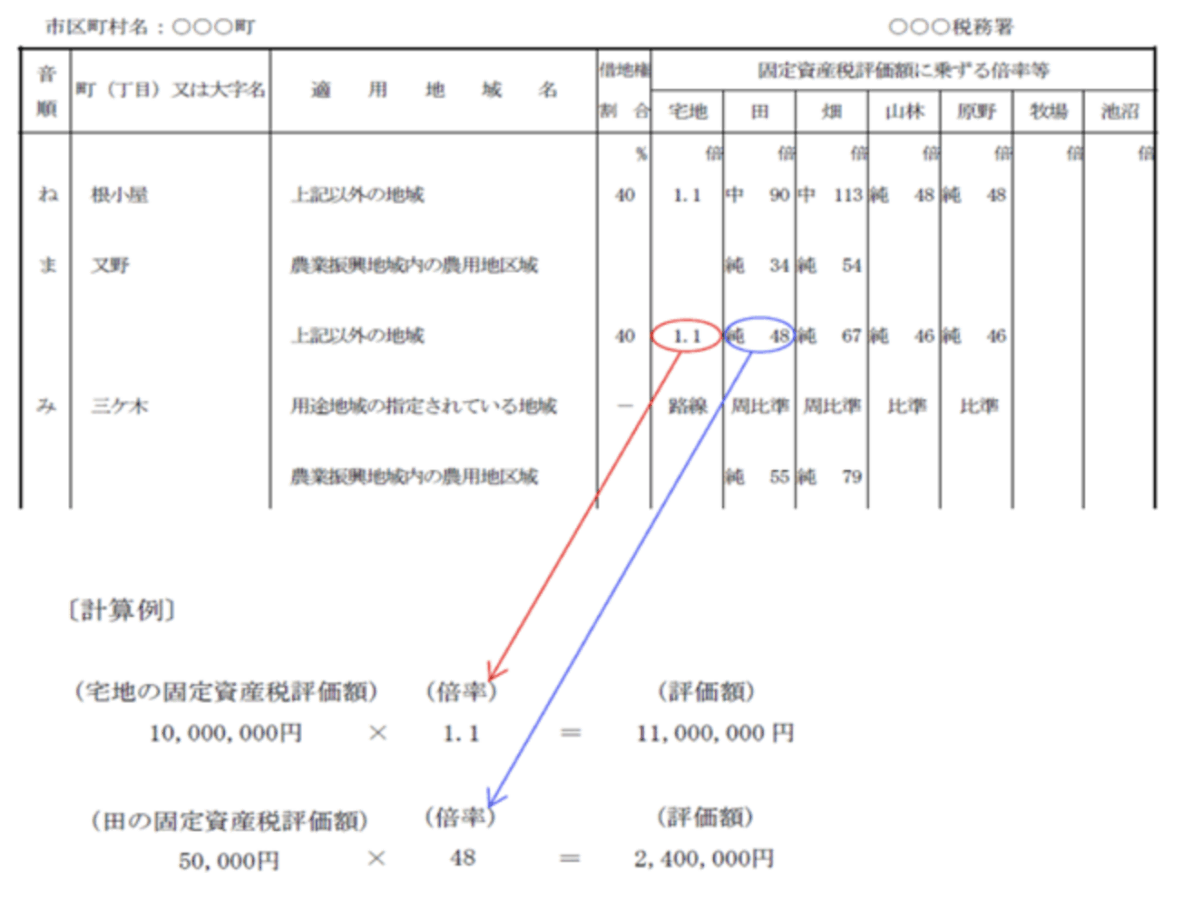

路線価がない場合の計算

郊外の土地などの場合に、路線価が定められていないことがあります。

その場合は、倍率方式で計算します。

倍率方式とは、倍率表に記載されている倍率を、固定資産税評価額にかけることで求めます。

倍率表は、路線価のページから探すことができます。

こちらは、国税庁が示している計算の例です。

固定資産税評価額は、市区町村が定めていて、毎年4月から6月ごろに所属する自治体から通知が届きます。

その通知書に固定資産税評価額は記載されています。

まとめ

路線価は、相続や贈与の場面で大きく影響する重要な指標です。

また、売却や組み換え、将来的な資産整理を考える上でも、いまの評価額を知ることはその第一歩になります。

・毎年7月に公表される

・実勢価格より低めとはいえ、相続税・贈与税の計算に直接影響する

・特に東京など都市部では上昇傾向にある

・自分でも調べられる

このような特徴を踏まえたうえで、いざというときに慌てないように、まずはご自分の土地の路線価をチェックしてみてください。