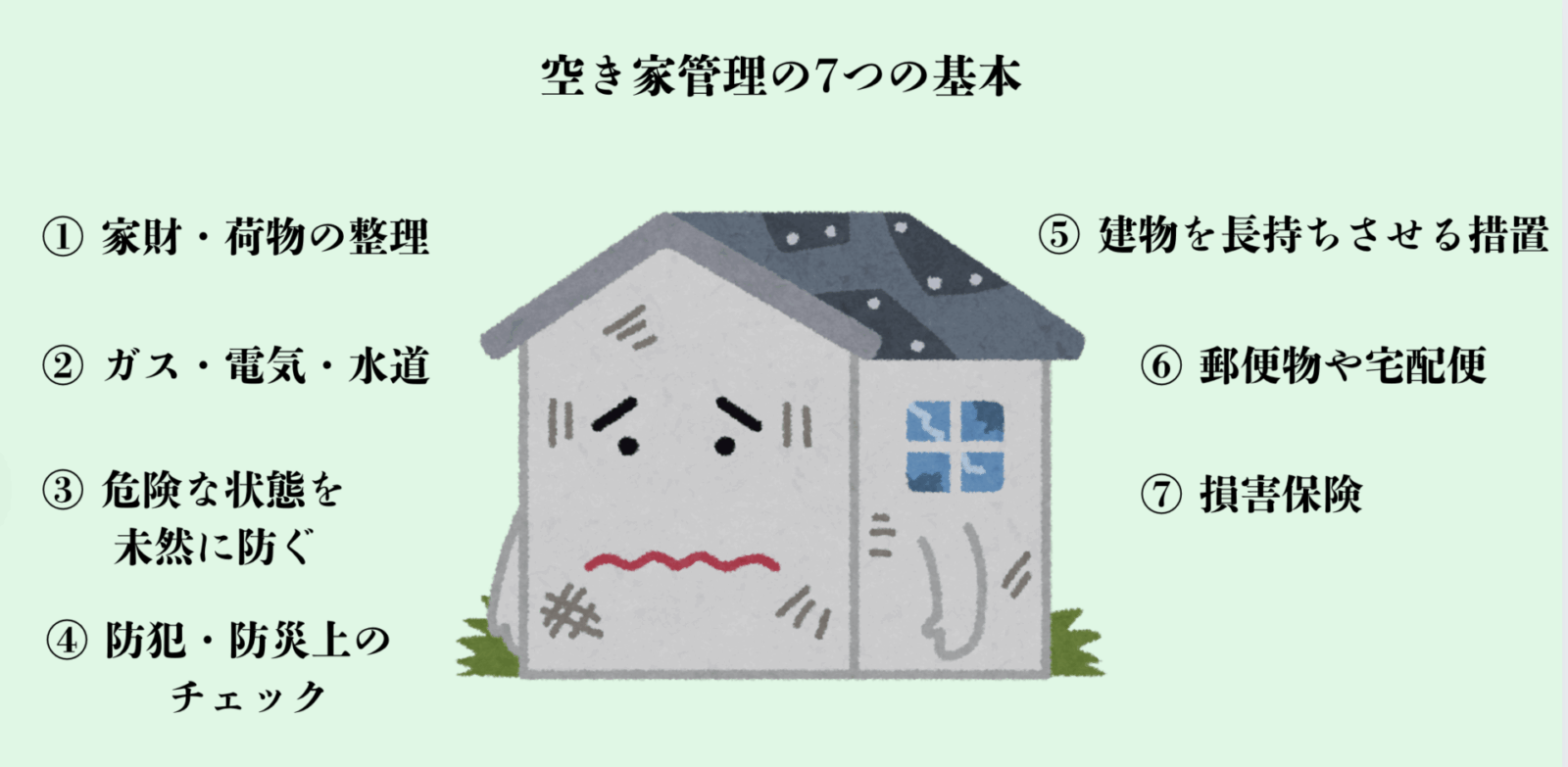

これだけはしておきたい 空き家管理の7つの基本

空き家を放置するリスク

全国的に空き家が増加しています。

「親が介護施設に入所し、実家が空き家に」「相続したけど住む予定がない」

そんな「空き家予備軍」も含めて、いま「空き家の管理」が社会的な課題となっています。

一見、放っておいても問題なさそうに見える空き家ですが、実は放置することでさまざまなリスクが生じます。雨漏りや害虫、カビの発生、外壁の崩落、放火や空き巣などの防犯上の問題、さらにはごみの不法投棄や悪臭による近隣トラブル…。

→関連コラム「空き家はなぜリスクになってしまうのか」

こうした状況が続くと、行政から「管理不全空家」や「特定空家」に指定される可能性があります。

その場合、固定資産税の軽減措置がなくなり、税負担が重くなってしまうことにもつながります。

今回は、相続などで空き家を所有することになった際に、「これだけはしておきたい」空き家管理の7つの基本についてわかりやすく解説します。

空き家管理の7つの基本

「管理不全空家」や「特定空家」とは、老朽化や危険性、防犯・衛生面などの問題がある住宅のことです。

市区町村が空き家の管理が不十分だと判断した際に、認定・指定します。

認定・指定されると、土地の固定資産税が6分の1に軽減される措置が解除されたり、除却(取り壊し)の対象になるなどの可能性があります。

「管理不全空家」「特定空家」については、こちらのコラムでわかりやすく解説しています。

→関連コラム「『その他空き家』という本当の課題」

こうした事態を避けるために、適切な管理・保全をして、「管理不全空家」に認定されないようにすることが、まずは必要となります。

そのために、最低限おさえたい空き家管理の7つの基本があります。

基本① 家財・荷物の整理

犯罪を防ぐためにも、空き家には家財や貴重品を置かないことが基本です。

親が住んでいた家の空き家の荷物を片付けるのはたいへんですが、できるだけ計画的に進めることが大切です。

その際、保管するもの、譲渡するもの、供養するものなど分類して片付けます。

保管するものの例

⚫︎ 住所録や手帳、年賀状

交友のあった人たちに連絡する際に役立ちます。

⚫︎ 契約書や権利証、借用書など

相続の手続きで重要な書類となります。

⚫︎ 株券、保険証券、預貯金通帳、印鑑、年金手帳など

相続財産に関わるため、遺産分割協議と相続での手続きで必要となります。

譲渡するものの例

自分で使うことがない場合に、買取業者に売却を依頼したり、知人などに譲ったりすることを検討します。

ただし、中には相続財産と判断されるものもあるので、相続人の合意で譲渡を決めるなどの注意が必要です。

⚫︎ 家具、家電

⚫︎ ブランド品、時計、貴金属

⚫︎ 衣類、靴

⚫︎ 書籍、CDやDVD、レコード

⚫︎ 食器類

⚫︎ 骨董品、絵画など美術品

供養するもの

思い出が詰まったものの処分は心が痛みます。そのような際は、「お焚き上げ」供養をしてくれる専門業者に依頼することも選択肢となります。

また、仏壇や位牌などは、まずは菩提寺に相談するとよいでしょう。

基本② ガス・電気・水道

ガスは使うことがまずないので、閉栓します。プロパンガスであれば、ガスボンベを取り外します。

電気や水道は、管理作業や設備保守で使用することがあるので、使用の状況を考慮して判断します。

使用することがない場合は、基本料金がかかるだけでなく、漏電やガス漏れなどリスクもあるので、停止・解約の手続きをします。

水道は通水管理できるよう最小限の契約にしておくなど、リスクとコストのバランスを考えた対応が必要です。

基本③ 危険な状態を未然に防止

建物の構造部分の老朽化や破損があると、台風や地震などの際に周辺に被害を及ぼす可能性があります。

また、落下や風で飛ばされたものが、通行人にケガをさせたり、隣の車や家を傷つけたりしてしまうこともあります。

とくに屋根瓦のはがれや外壁の浮き、雨どいの詰まりなどは早めに点検・補修をするように注意しましょう。

必要に応じて専門家に調査依頼をすることも検討します。

基本④ 防犯・防災上のチェック

「誰も住んでいない」と気づかれると、犯罪リスクが急上昇します。

玄関や窓には補助錠を取り付け、カーテンを閉めすぎない・照明をタイマーで点灯させるなど「人の気配」が感じられる工夫をするとよいでしょう。

防犯カメラやセンサーライトの設置も効果的です。

雨戸がない窓は台風などによる飛来物で窓ガラスが割れる恐れがあります。内側にベニア板や防犯フィルムを貼ることで、被害を軽減できるかもしれません。

また、警備会社に防犯サービスを依頼することもできます。

基本⑤ 建物を長持ちさせる措置

人が住まない建物は想像以上に痛みが進みます。

建物の財産的価値をできる限り下げないためにも、劣化予防が大切です。

⚫︎ 通気・換気

月に1回は通気や換気、通水をすることで、カビ・悪臭・配管トラブルを防ぐことができます。

⚫︎ 給湯器の凍結予防

寒い地域では、冬場の凍結予防が必要です。

⚫︎ 和室の畳

湿気予防のため、戸建て・マンションにかかわらず、畳は上げておきます。

⚫︎ 建物の外観チェック

壁のひび割れ、雨漏り、水漏れ、樋や排水口の詰まりなどをチェックします。

⚫︎ 庭や外周

敷地内の木や草を伸び放題にしないよいうに注意します。

伸びた枝や落ち葉が近隣に迷惑をかけるケースが多いので気をつけましょう。

また、投棄されたゴミや動物の糞尿を見つけた場合はすぐに処分するようにします。

さらに、定期的な清掃をすることが、建物を長持ちさせることにつながります。

基本⑥ 郵便物や宅配便

郵便ポストに投函物があふれていると、「空き家ですよ」とアピールしているようなものです。

郵便物等の処理は大切です。

郵便物は「転送サービス」を利用して、空き家に届かないようにしましょう。

また、チラシの投函防止シールを貼る、定期的に確認に行くなどの対応が大切です。

宅配便などが届いてしまっていないかのチェックも必要です。

基本⑦ 損害保険

意外と見落とされがちなのが「保険」です。

空き家になると、「住宅用」の火災保険・地震保険が継続できない場合があります。契約内容を確認し、空き家でも補償される保険に切り替えるか、保険会社に相談をしましょう。

火災保険や地震保険のほか、近隣の住民や通行人などに及ぼした損害を賠償する「施設所有者賠償責任保険」の加入も検討するとよいでしょう。

一方、「特定空家」に認定された場合、保険金の支払い対象外になる可能性もあるので要注意です。

相続前から備える「空き家管理」

空き家の多くは、いきなり空き家になることは少なく、その予兆は現れます。

親が施設に入ったとき、入院したとき、あるいは相続が発生する前の段階から、「空き家になる可能性」を見据えて準備しておくことが大切です。

将来のトラブルを防ぐために、

⚫︎ 誰がどのように管理するか

⚫︎ 費用負担をどうするか

⚫︎ いずれ売却や賃貸にするか

こうしたことを家族で早めに話し合い、共有しておくことが、空き家問題の解決への第一歩になります。

まとめ:空き家を守ることは家族を守ること

空き家をしっかり管理することは、資産を守るだけではありません。

ご近所との関係性、将来の売却時の印象、安全性など、多くの「見えない価値」を守ることにつながります。

「今はまだ問題なさそう」と思っているうちに、劣化は進み、管理が難しくなるのが空き家の特徴です。

少しの工夫と早めの対応で、大きなリスクを防ぐことができます。

もし空き家の扱いでお困りのことがあれば、不動産相続の専門家に相談するのも一つの選択肢です。