【最新調査】8人に1人が空き家を持つ時代 本当の課題と解決のヒント

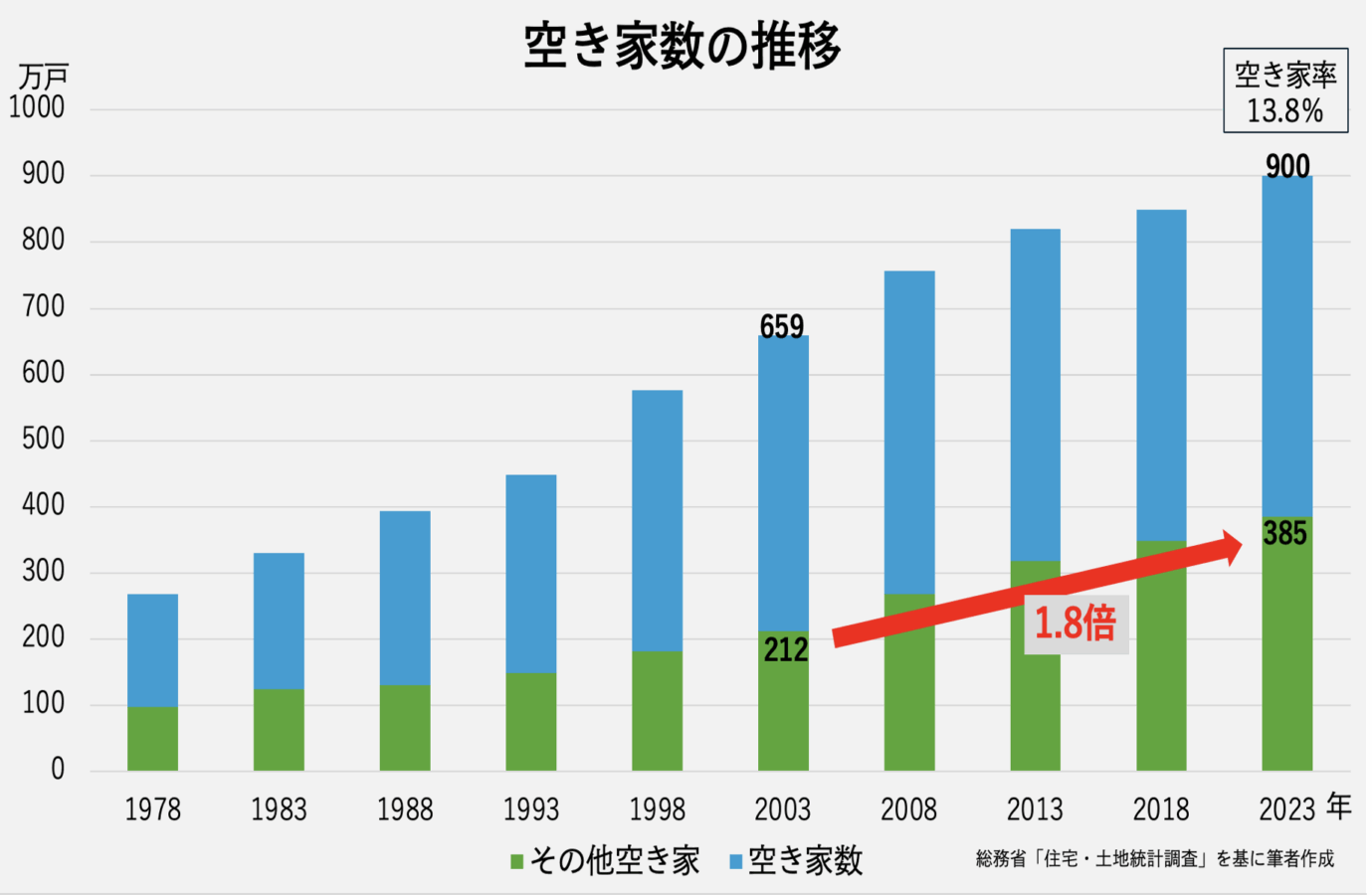

「空き家」が社会問題となってかなり経ちます。さらに空き家は管理コストの増大や経済的な価値・機会の損失という経済問題も抱えています。全国の空き家は約900万戸とされていますが、本当の課題はその中に含まれる、いわゆる「その他空き家」、つまり居住目的や使用目的のない空き家です。

2023年時点で「その他空き家」は 385万戸(住宅総数の5.9%) 。2043年には 597万戸(8.1%) に増えると推計されています 。さらに全宅連の最新の調査で、「8人に1人が空き家を持っている」ことが明らかになりました 。

空き家問題は「深刻」であると同時に「身近」な課題です。この記事では、最新の調査データをもとに空き家の現状と課題、そして解決のヒントを探ります。

空き家の現状と「その他空き家」の深刻さ

全国の空き家は約900万戸。7戸に1戸が空き家という計算です 。ただ、この数字には実は売却待ちや賃貸待ち、そして別荘なども含まれています。そのような何かしら住居として活用がある(見込まれる)空き家に含まれないカテゴリーが、統計上「その他空き家」と呼ばれる空き家です。つまり、居住や使用の目的がない空き家で、本当に問題となる空き家ということになります。

→総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)

「その他空き家」は2023年時点で 385万戸 にのぼります。2003年からの20年で1.8倍に増加しました。そして、日本総研の推計では、今後20年で600万戸近くに増えるとされ、とくに大都市圏での増加が顕著だとみられています。

→日本総研「2040年代の全国・都道府県別 空き家数・空き家率の推計」(2025年3月)

こうした空き家は「居住する予定がない」「貸す予定もない」ため市場に流通せず、放置されるリスクが高いといえます。地域の安全や景観に悪影響を及ぼす可能性もあります。

「8人に1人が空き家を持つ時代」

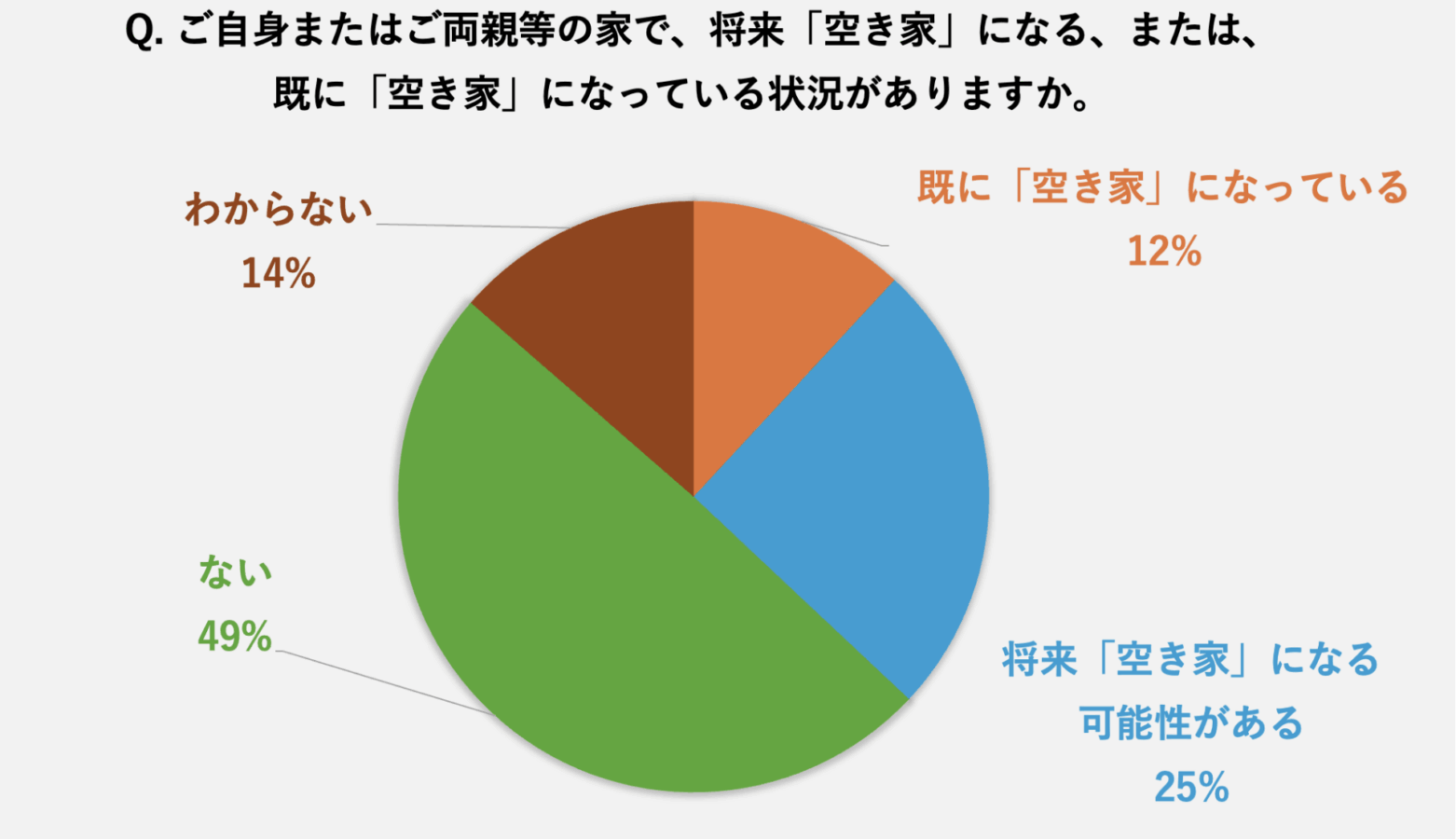

さらに、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会(以下、全宅連)などが2025年9月に公表した調査では、「8人に1人がすでに空き家を持つ」という驚きの結果がでました。「ご自身またはご両親等の家で、将来空き家になる、または既に空き家になっているか」との問いに、12%が「既に空き家になっている」と回答したのです。また、「将来的に空き家を持つ可能性がある」と回答した人が25%もいたのです 。

この結果は「多くの人に空き家問題が降りかかる可能性がある」という現実を突きつけているといえます。

→全宅連・全宅保証「住宅居住白書」(2025年9月)

空き家が生まれる背景:相続と高齢化

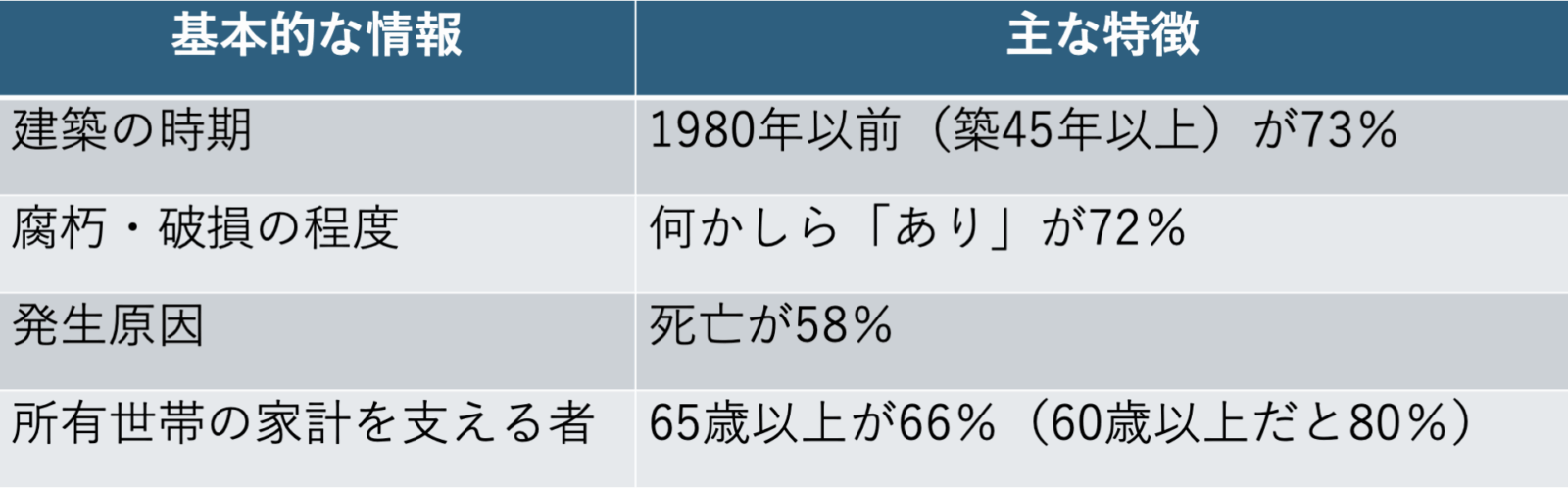

国交省が2025年8月に公表した調査で空き家が生まれる背景と空き家の実態が見えてきました。

→国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」(2025年8月)

空き家の取得の経緯は約6割が相続によるものでした。つまり、多くの人にとって空き家は「望んで所有した不動産」ではなく、「ある日、引き継いだ資産」ということになります。

また、相続した空き家の多くが老朽化していることもわかりました。相続空き家の基本的な情報では、①建築の時期は、7割超が1980年以前(築45年以上)、②腐朽・破損の程度は、7割超が腐朽や破損あり、③発生原因は、約6割が死亡によるものでした 。

さらに、空き家の所有世帯の家計を主に支える者は、65歳以上が66%を、60歳以上では80%を占めていて、管理の負担は高齢世代に集中しています。

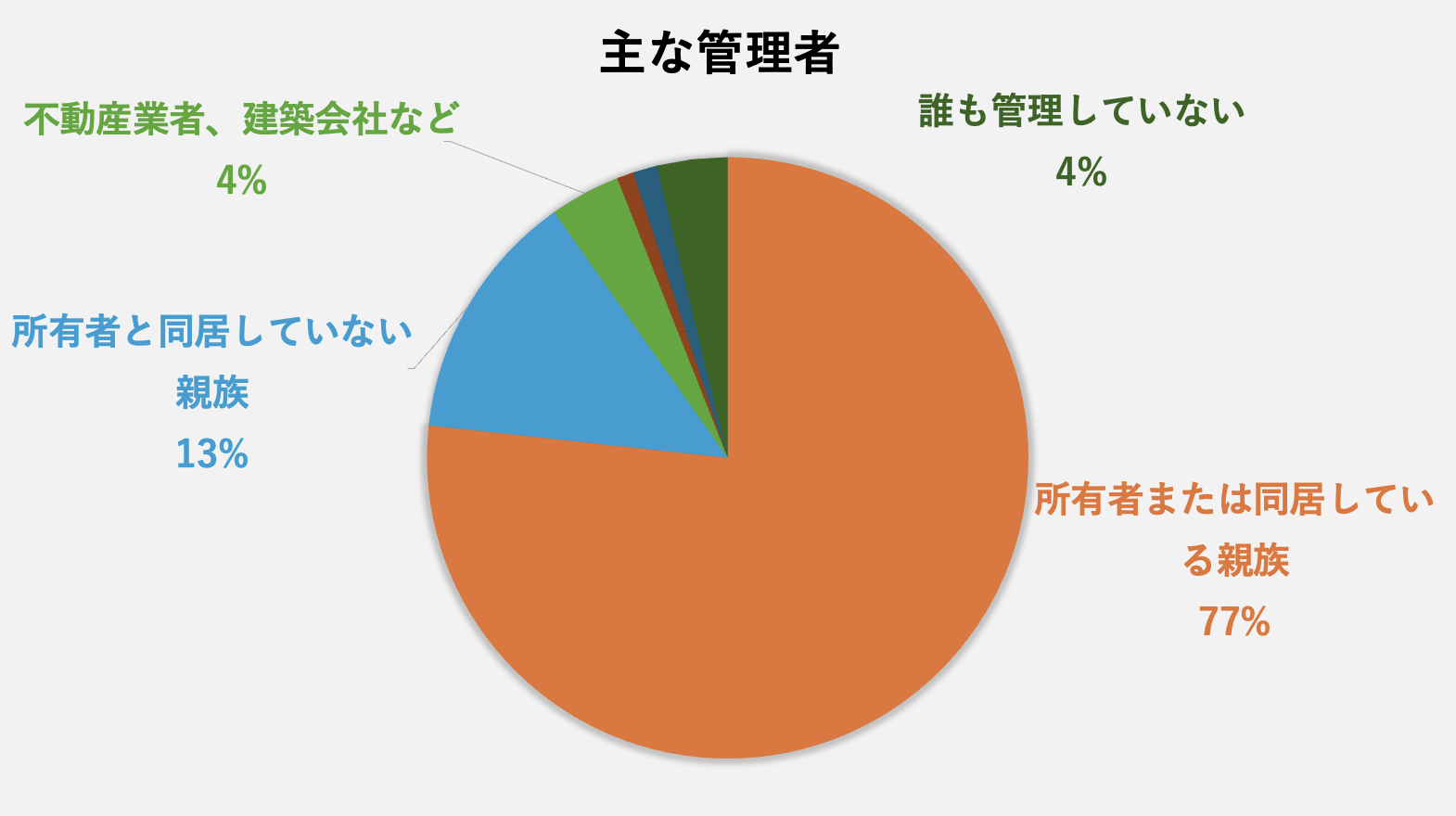

一方、管理の実態を見ると、9割強が所有者もしくは親族の管理で、業者への委託はわずか0.9%と、ほとんどが身内での管理という実態が浮かび上がりました。また、「誰も管理していない」は3.8%で、放置のリスクも一定程度うかがえました。

空き家は「負担」

年間の維持管理費用は、「10〜20万円未満」が17%で最も多く、次いで「5〜10万円未満」が16%となりました。家計にもそれなりの負担がかかっていることがわかります。

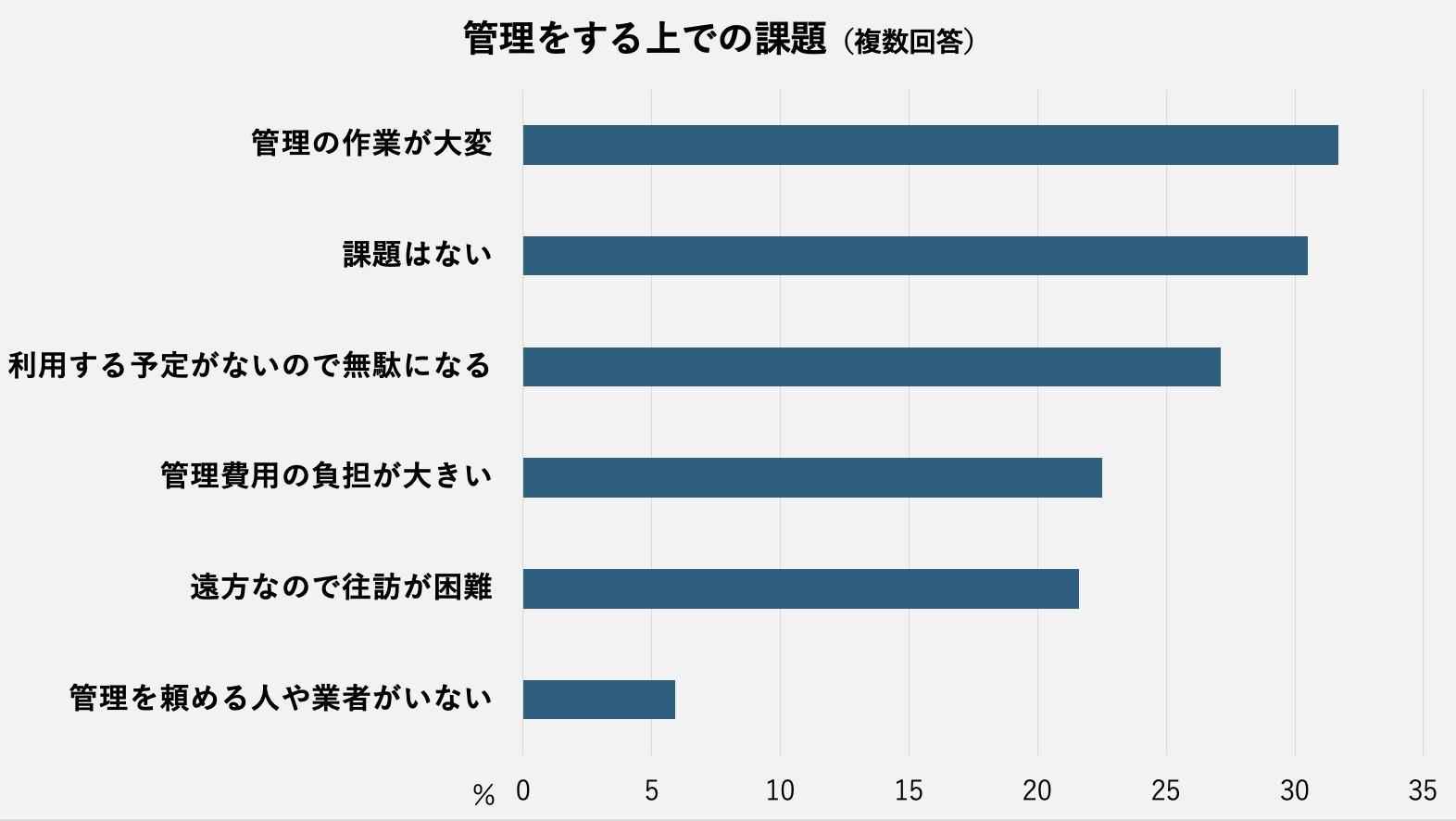

管理する上での課題(複数回答)では、「管理の作業が大変」と答えた人が32%、「利用する予定がないので管理しても無駄になる」が27%、「管理費用の負担が大きい」が23%、「遠方にすんでいるので往訪が困難」が22%となりました 。空き家は「負担」として受け止められているのが実情のようです。

「そのまま」と「行動」のギャップ

空き家を今後、どうしたいのか。全宅連の調査によると、前回の調査に比べて「売却や賃貸の手続きを進めている」と回答した人は増えてはいるものの、「話し合いの必要を感じつつもまだ何も行っていない」との回答が36%と最も多い結果となりました。

では、なぜ空き家をそのまま所有しているのか。国交省の調査では、次のような回答が多数を占めました。

「空き家として所有しておく理由」(複数回答)

- 物置として必要(56%)

- 解体費用をかけたくない(47%)

- 住宅が古い(37%)

- 更地にしても使い道がない(35%)

- 取り壊すと固定資産税が高くなる(28%)

- 好きな時に利用や処分ができなくなる(28%)

- 特に困っていない(27%)

行動のきっかけは「相談」

一方で、行動を起こした人もいます。国交省の調査では、次のような結果となりました。

「空き家の解消のために実施した内容」(複数回答)

- 特に何もしていない(39%)

- 不動産業者に借り手や買い手を探してもらった(29%)

- リフォームした(19%)

- 専門家に相談した(5%)

- 空き家バンクに登録した(3%)

不動産業者に借り手や買い手を探してもらった人が29%、リフォームを行った人が19% にのぼりました 。動く人は動いています。そしてその背景には、不動産業者や建築業者など専門家への相談があり、行動を変える大きなきっかけになっているといえそうです。

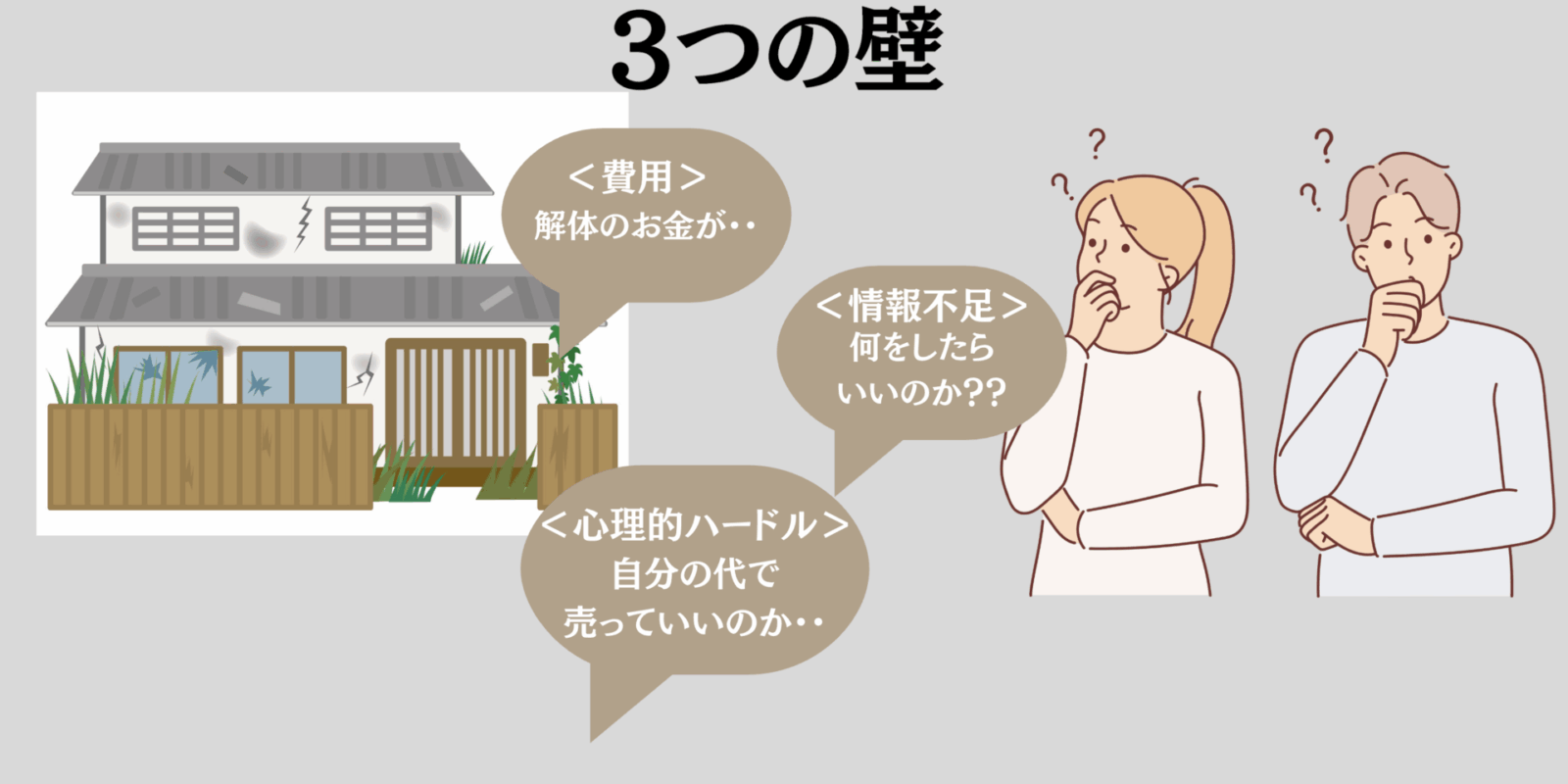

空き家対策を阻む「3つの壁」

これらの調査、そして空き家を取り巻く状況から見えてくる「所有者が行動できない」、あるいは「行動に踏み切れない」理由は大きく3つに整理できます。

1. 費用の壁

「解体費用をかけたくない」「更地にしても使い道がない」という回答が多いことからも、費用対効果が見込めないことが、結果としてそのままにしておくことにつながってしまいます。

2. 情報不足の壁

全宅連の調査で、「空き家問題の解決のため有効と思われる対策は」(3つまで選択可)に対して、「幅広く相談できる機関の設置」(26%)、「不動産業者からの提案やアドバイス」(14%)などの回答がありました。制度や空き家対策の具体的な方法の選択肢を知らないために動けない人が多いことを表しているといえそうです。

3. 心理的な壁

相続した空き家には家族の思い出や先祖代々引き継いできた伝統といったものが詰まっていることが多いでしょう。解体してしまうことや売却してしまうことに心理的な抵抗を感じる人が多いように見受けられます。経済的な問題に加えて、「心理的な問題」も大きいのです。

不動産業者ができること

空き家問題を解決する答えの一つとして、不動産業者の役割があるかもしれません。

相談の窓口として、売却・賃貸・管理・解体など複数の選択肢を、所有者に伴走しながら一緒に考えることができます。不動産の専門家として、さまざまな制度利用のサポートや税制優遇の活用の提案などもできます。

さらに、空き家管理を手掛ける業者であれば、定期的なチェックや清掃などの管理サービスを提供することができます。

まとめ

全国に900万戸ある空き家のうち、本当に深刻なのは「その他空き家」385万戸です 。20年後には600万戸近くに増えるとも予想されています。一方、「8人に1人が空き家を持っている」という調査結果もあります。空き家問題は身近に迫っているのです。

空き家の多くは相続によって生じ、高齢世帯が抱え込み、管理の負担を強いられています。

行動を妨げるのは「費用」「情報不足」「心理的ハードル」。しかし、不動産会社や制度の支援を得ることで解決の道が開けるかもしれません。実際に専門家に相談した所有者の約3割は借り手や買い手を見つけ、約2割はリフォームで活用につなげています 。

大切なのはそのままにしておくことではなく、問題に気付いた「いま動くこと」です。それが自分の資産を守り、未来の安心へとつながる第一歩となるのではないでしょうか。

<出典資料>

・日本総研「2040年代の全国・都道府県別 空家数・空き家率の推計」(2025年3月)

・国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」(2025年8月)

・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)「2025住宅居住白書」(2025年9月)

・総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2024年9月)