「都市の畑」の相続 気をつけたい3つの落とし穴

都市の中にぽつんと残る畑。

「昔からの家の土地だから」「税金が安いからそのままでいい」と、手をつけずにきた方も多いのではないでしょうか。

しかし、こうした「都市の畑」は、実は見た目以上に状況は複雑で。宅地のようで宅地ではなく、農地のようで農地でもないのです。

税金や相続の場面では、「生産緑地」や「市街化農地」という特別なルールが適用され、ちょっとした判断の違いが、数百万円単位の負担差になることも珍しくありません。

そして、相続のタイミングで突然その「リスク」が表に出ることがあります。

税金が急に高くなったり、売りたくても売れなかったり。家族がどうすればいいかわからないまま、土地だけが取り残されてしまう、そんな危険性をはらんでいるのです。

このコラム記事では、都市の中にある農地の代表格「生産緑地」と「市街化農地」に焦点をあて、それぞれの仕組みと、相続で陥りやすい「3つの落とし穴」について、不動産相続の現場からわかりやすく解説します。

第1章 都市の中の畑は、なぜ残っているのか

東京や大阪などの住宅地の中に、ぽつんと畑やビニールハウスが残っている光景を見かけることがあります。

一見すると「開発が遅れているのかな?」と思うかもしれませんが、実はそれらの多くは、都市計画と税制上の特例によって「守られている土地」なのです。

都市計画では、土地は大きく「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます。

「市街化区域」は住宅や商業施設などを積極的に整備するエリアです。一方で、「市街化調整区域」は自然環境や農地を守るため、建物を建てることが原則できません。

ところが、住宅街の中にも昔からの農地が点在していることがあります。それが、「市街化区域内の農地」=いわゆる「都市農地」です。

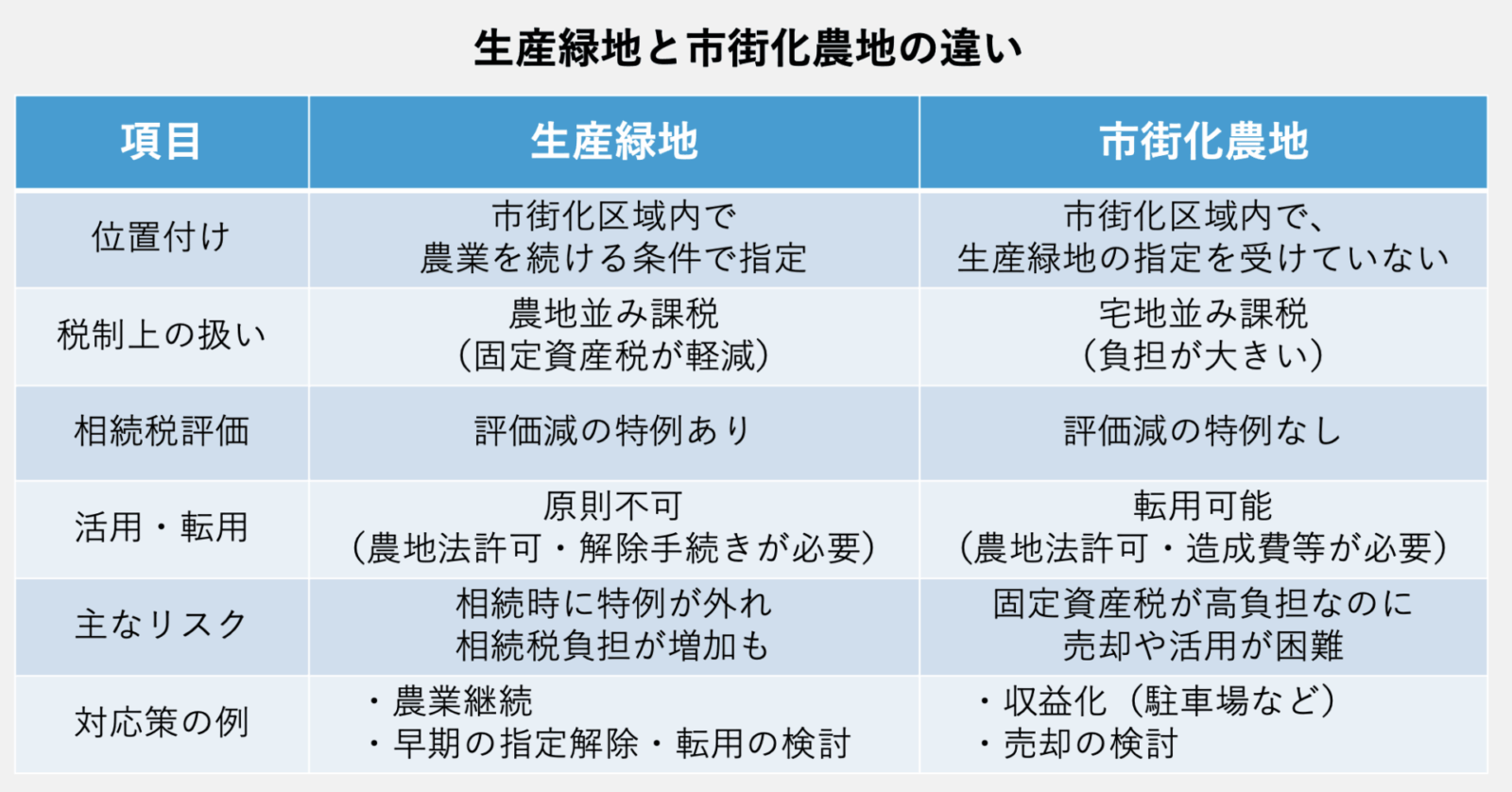

この都市農地には、大きく分けて2種類があります。ひとつは「生産緑地」と呼ばれる、農業を続けることを条件に税制優遇が受けられる土地。もうひとつは「市街化農地」と呼ばれる、宅地並みの課税を受けるものの、実際には農地のまま残っている土地です。

見た目はどちらも畑ですが、制度の中身はまったく違います。そして、その違いが相続の際に大きな差となって現れるのです。

第2章 生産緑地とは 〜2022年問題と静かな転換点〜

生産緑地制度は1992年(平成4年)に始まりました。

都市部で急速に宅地化が進んでいた当時、「すべての農地が宅地になってしまえば、緑が消える」「都市に農がなくなる」という危機感から、市街化区域内の一定の農地を保全する仕組みとして導入されたのです。

生産緑地に指定されると、所有者は農業を続ける義務を負います。その代わり、固定資産税は農地並みの軽減が受けられ、相続税の評価も下がるため、長く「節税になる土地」として重宝されてきました。

しかし、それは30年間農業を続けることが条件となっています。1992年に指定を受けた土地は、2022年にその期限を迎えました。これが世間で言う「2022年問題」です。

一時期は「大量の農地が一斉に指定を解除され、都市の地価が変動するのでは」とまで言われました。ところが、実際に2022年を迎えても、全国的に大きな変化はありませんでした。

その理由は3つあります。

ひとつは、市区町村が買い取りの申し出を受けても財政上の理由で買い取らなかったことです。生産緑地は指定から30年を迎えると、所有者は市区町村に買い取りを申し出をすることができるのですが、市区町村がそれに応じなかったのです。

ふたつめは、指定解除しても農地法の転用許可や造成費用などのハードルが高く、すぐに宅地化できる土地はごくわずかだったことです。農地を宅地に転用する際には、農業委員会の許可が必要となり、これには生産緑地の指定解除とはまったく別の手続きが必要となります。一方、農地を宅地に転用するには造成工事が必要となることがあり、この費用が負担となってきます。

そして三つめは、多くの高齢農家が「もう少し様子を見よう」と判断したことでした。

ただ、2022年に大きな変化がなかったことは、「嵐の前の静けさ」ともみられています。実際に生産緑地が抱える問題が大きくなるのは、これから相続が発生するタイミングだといわれています。

親の代で農業を続けてきた土地が相続によって次世代へ引き継がれるとき、農業を継ぐ人がいなければ農地とみなされなくなり税の優遇が一気に外れます。

長年、「安い」税金で維持できた土地が、突然、「重い」負担の資産に変わる。これが、生産緑地の最大のリスクといえます。

第3章 市街化農地とは 〜宅地並み課税の重圧〜

見た目は生産緑地と似ているようで、全く性質が違うのが「市街化農地」です。

こちらは市街化区域にあるものの、生産緑地の指定を受けていない農地を指します。見た目は畑でも、課税上は宅地並みとなっています。固定資産税・都市計画税の負担は、生産緑地の何十倍にもなります。

「そんなに負担が大きいなら、いっそ宅地にすれば?」

そう考える方が多いと思います。ところが、そこが落とし穴といえます。

市街化農地を宅地に変えるには、やはり農地法に基づく農業委員会の許可や地盤の改良、さらには上下水道の引き込みなど、想像以上の手間と費用がかかります。

しかも、道路幅が狭い、土地の形が悪い、農業用の水路が通っている、などなど。そんな条件の土地では、開発業者もなかなか買い取ってはくれません。

結果として、「高い税金を払いながら、何もできない土地」になってしまうことが多いのです。こうした市街化農地は全国的にも増加してして、相続の現場では「どうにも動かせない資産」として頭を悩ませるケースが増えています。

第4章 相続で明暗を分ける3つの落とし穴

相続の現場で問題が表面化するのは、これら「生産緑地」と「市街化農地」をどう引き継ぐか、という局面です。どちらにも税金・制度・市場の3つの壁が立ちはだかります。

それぞれについて、「3つの危険性」を考えていきます。

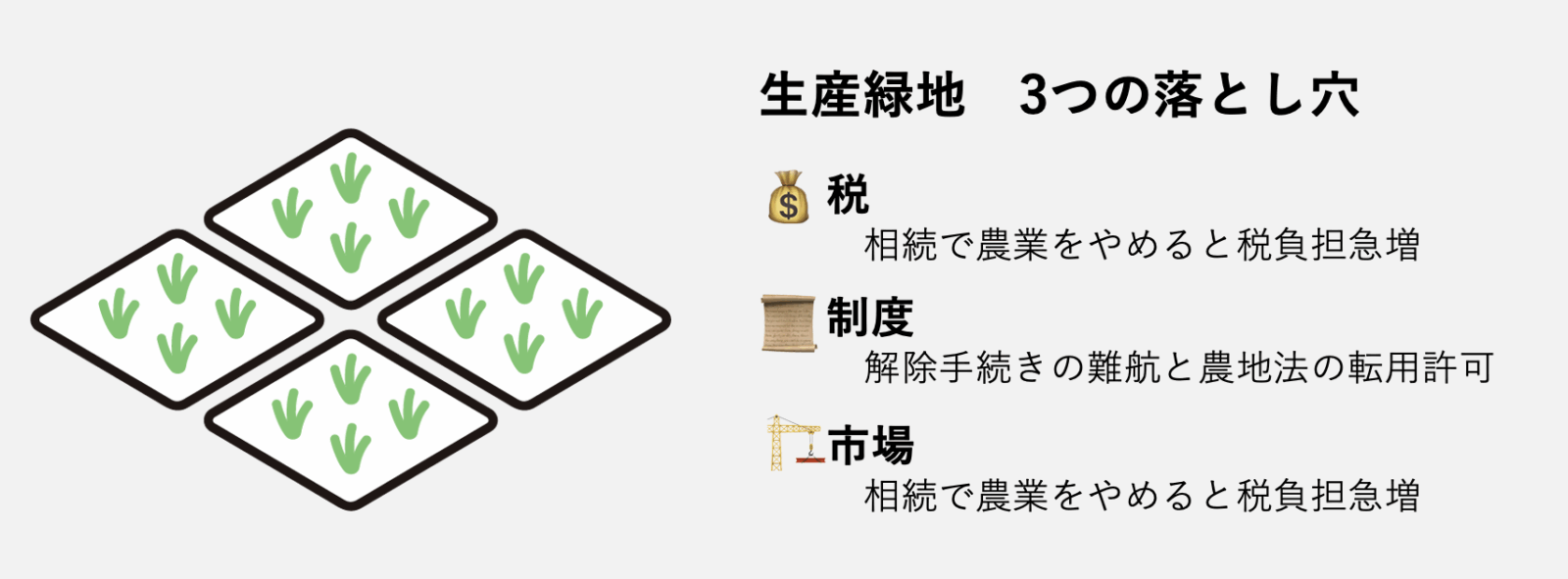

「生産緑地」 3つの落とし穴

まず、生産緑地は「守られた土地」であるがゆえに、一度相続のタイミングを迎えると負担の反動が大きくなります。

① 特例の喪失による「課税ショック」

相続によって所有者が変わり、農業をやめると、翌年から固定資産税は宅地並みの課税となります。

それまで年間数千円だった税金が、突然数十万円に跳ね上がることもあります。「親の代では助かっていたのに、相続した途端に赤字の土地になった」 そんな声も少なくありません。

② 買取制度が機能しない

本来、生産緑地をやめたい場合は、市町村に「買取申し出」をして買い取ってもらえる仕組みがあります。

しかし、自治体が財政難で応じないケースがほとんどという状況です。申し出が拒否されれば、結局はそのまま農地のまま残り続けることになります。

しかも、農地法の許可がなければ建物も建てられず、「解除しても何もできない土地」が残ってしまうことになるのです。

③ 評価と実勢のギャップ

生産緑地は、将来宅地化する可能性を見込んで、相続税評価が高めに出ることがあります。実際の市場価格よりも高い評価になった場合に、用意していた納税資金では足りなくなり、他の資産を手放す結果になることもあるかもしれません。

税理士と不動産業者が連携して、早めに評価と売却見通しを整理しておくことが欠かせないといえます。

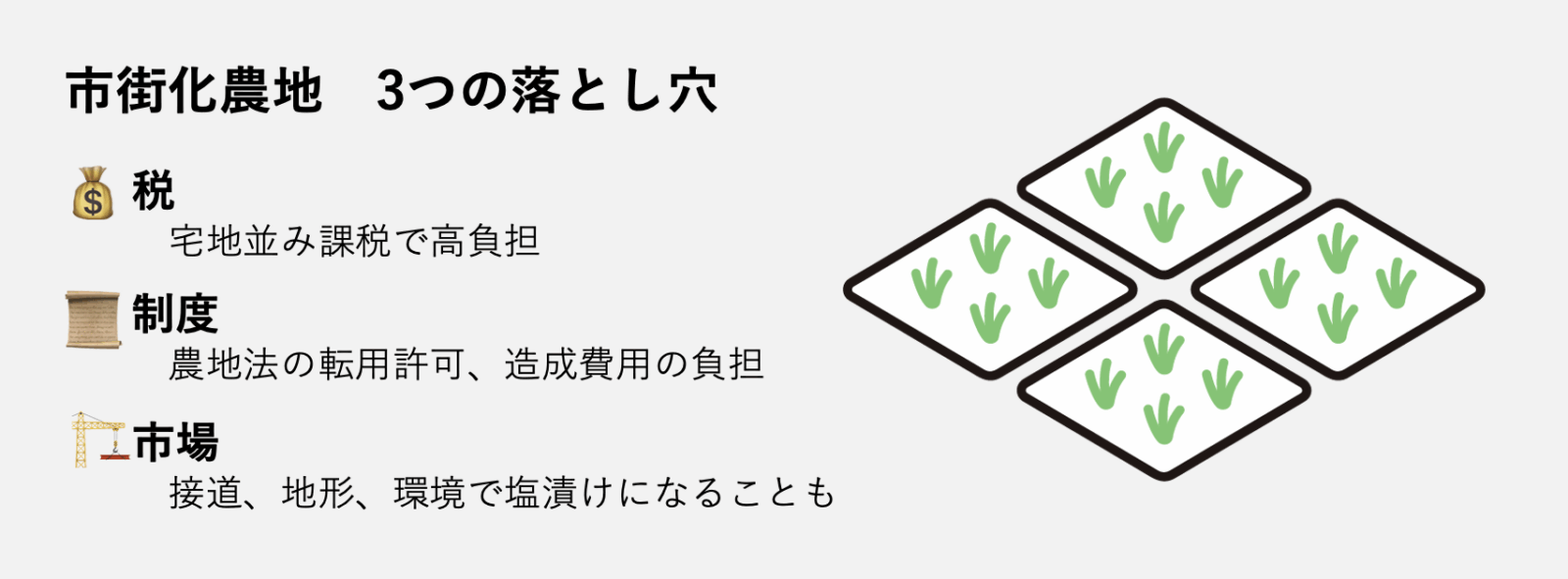

「市街化農地」 3つの落とし穴

一方、市街化農地には別の種類の課題があります。制度による優遇がないため、税負担が先に来て、活用は後回しになりがちです。

① 税金だけ宅地並み、使い道は農地並み

固定資産税は高いのに、農地法の許可が必要で、すぐには建物を建てられない。宅地のように自由に使えず、農地のように収益も出ない。このような状況に陥りがちな、「中途半端な土地」といえます。

② 転用・売却のハードル

農地転用の許可を得るには時間もコストもかかります。さらに造成費や上下水道の整備費を含めると、「売るよりも維持するほうが安い」と諦めるケースも少なくありません。

③ 買い手がつかない現実

市街化区域とはいえ、すべての土地が開発適地ではありません。接道条件が悪い、地形が複雑、周囲に住宅が密集しているなど、そのような土地はデベロッパーでも手を出さず、結局、相続人が抱え続けることになりかねません。「宅地並み課税の塩漬け資産」になってしまうリスクが高いといえます。

第5章 動かせる土地と守る土地を見極める

都市農地の相続で大切なのは、「放置すれば負担、動かせば資産」という考え方です。

生産緑地を相続した場合、農業を続ける意志があるなら、農業委員会への届け出を行い、税制特例を維持することができます。

しかし、農業を継ぐ人がいないなら、解除・転用・一部売却などの選択肢を早めに検討すべきです。

市街化農地の場合は、固定資産税の負担を軽減するために、一時的に駐車場として活用し収益を出したり、一部を宅地化して賃貸住宅に転用するなど、現実的な収益化策を組み合わせる必要がありそうです。

どちらにしても、重要なのは「地目・都市計画・評価額・市場性」を正確に把握することです。不動産・税務・行政の観点から総合的に診断することで、「動かせる土地」と「守る土地」を見極めることが重要です。

第6章 次の世代に、負担ではなく財産を

都市の中にある畑は、単なる土地ではありません。長く地域を支え、家族の暮らしを支えてきた大切な資産でもあります。

しかし、そのままでは次の世代にとって重荷になることもあります。

生産緑地は、2022年問題をきっかけに静かに転換期を迎えています。市街化農地も、今後は「高負担・低収益の土地」として社会的な課題になるかもしれません。

大切なのは、「農地だから動かせない」と諦めるのではなく、「どうすれば活かせるか」を早め早めに考えることです。「守るべき土地」「動かすべき土地」を見極めることが、将来のトラブルと無駄な負担を減らす第一歩になるのではないでしょうか。

→関連コラム「農地の相続で困ったら 5つのチェックポイント」

最後に

「相続で困らないためには、生前の準備がすべて」

それはもちろん「都市の畑」にも当てはまります。税金・制度・市場、3つの視点から冷静に土地を見直すことで、問題を抱えた土地は「負担」ではなく、「未来につながる資産」に変わります。

株式会社ヴェルダントでは、都市農地や空き家を中心に、不動産の現地調査・相続コンサルティング・税理士連携サポートを行っています。

生産緑地・市街化農地の課題もお気軽にご相談ください。(初回相談無料・現地調査パックあり。詳しくはヴェルダントの公式サイトへ)