投資用不動産の終活 4つの出口戦略

「投資用に買ったアパート、この先どうしよう…」

「家賃収入はあるけど、いずれ子どもに引き継げるか心配…」

そんな声を、不動産オーナーからよく聞きます。

一見、収益がでていれば問題がなさそうな投資用不動産でも、自分の体力や判断力が落ちてくる将来、そして相続のタイミングで、子どもにとって負担になる可能性があります。

子どもに迷惑をかけないためにも、不動産は出口(終わらせ方)まで設計してこそ本当に活用できる資産となります。

このコラムでは、投資用不動産の「終活」として検討したい4つの出口戦略「売却・家族信託・法人化・組み替え」について、それぞれのメリット・注意点・費用の目安などを具体例を交えて、わかりやすく解説します。

出口戦略① 売却

たとえば、築40年の木造アパート。空室が目立ち、修繕費も増えてきました。

このまま子どもに引き継いでも、かえって負担になってしまいそうです。

そのような場合に、もっともシンプルといえる出口戦略が「売却」です。

現金化できるので、相続人が複数いても分けやすいというメリットがあります。

また、老朽化した物件の修繕費や管理業者に管理を委託している場合の費用などのコストも避けることができます。

さらに、管理の手間や家賃の滞納、次の賃借人がなかなか見つからないなどのストレスからも解放されます。

費用の目安

売却の条件や価格によります。

・譲渡所得税:売却して利益が出た場合に課税されます。

税率は短期所有(所有期間が5年以下)が約40%、長期所有(5年超)が約20%です。

・仲介手数料:「売却価格の3%+6万円」(税別)

・登記費用、印紙代、司法書士の報酬等:十数万円程度

注意点

✔️ 売却のタイミングや地域などによって、売却価格が想定よりも安くなる可能性があります。

✔️ 不動産を所有していた期間が5年以下の場合は短期譲渡となり、譲渡所得税が割高になります。

✔️ 複数の名義で不動産を所有している場合、所有者全員の同意が必要となり手間がかかります。

出口戦略② 家族信託

たとえば、高齢の母が賃貸アパートを所有。将来の認知症リスクを見据えて、長男を受託者として家族信託の契約を結びます。

母が元気なうちは賃料をそのまま収入源にし、母に万が一のことがあった際には長男が速やかに管理・運用をすることができます。

親が認知症になっても、子どもが不動産の管理・運用をスムーズに引き継げることがメリットです。

遺言とは違い、生前から財産のコントロールができ、資産の引き継ぎ方法も決めておくことができます。

費用の目安

・初期費用(信託方法の設計や契約書の作成等):約30万円〜70万円(専門家の報酬・公正証書作成・登記等)

・諸費用(信託口座の開設手数料等):数千円〜

注意点

✔️ 契約の設計が複雑なので、専門家(司法書士や弁護士等)のサポートが必要です。

✔️ 家族の信頼関係や協力が前提となるので、事前によく話し合うことが大切です。

→関連コラム「家族信託の費用は高いのか安いのか」

出口戦略③ 組み替え

所有していた賃貸マンションを売却して、たとえば都市部の商業ビルを対象にした小口化商品を購入するなど、所有している不動産を別の不動産に買い替える、いわゆる「不動産の組み替え」も出口戦略となります。

不動産小口化商品は1口数10万円〜数百万で買うことができます。

管理も運用会社がするので、手間もかかりません。

小口化商品は1口単位を複数口持つことで、相続の際に分けやすいというメリットがあります。

また贈与もしやすいといえます。

「任意組合型」「信託型」といった小口化商品は、不動産の所有権も持てるので、相続税評価額を圧縮することもでき、相続対策としても有効となります。

一方、複数の区分マンションに組み替える場合にも、相続人の数など相続の形に合わせておくことで、分けやすくなるというメリットがあります。

費用の目安

・所有不動産を売却する際の費用:上記の出口戦略①と同じ

・小口化商品の購入費:1口数十万円〜数百万円

・諸費用(購入手数料、登記費用等):数万円程度

注意点

✔️ 小口化商品のうち「匿名組合型」は相続対策としては活用が期待できません。

✔️ 小口化商品は元本保証がなく、商品の流動性も高くない場合があります。

✔️ 商品ごとの条件や特徴、運営会社の信頼性をチェックしておくことも重要です。

→関連コラム「『不動産小口化商品』の相続リスク」

出口戦略④ 法人化

収益不動産のオーナーが法人を設立して、不動産を法人に移転する方法です。

たとえば、2棟のアパートを所有する大家が、法人を設立するようなケースです。不動産は法人が所有することになり、相続の際には株式を相続人が引き継ぐという形になります。

株式の相続なので、分割がしやすいというメリットがあります。

また株式を少しずつ生前贈与することで、相続税の負担を軽減することもできます。

さらに法人の費用とすることで、不動産関連の経費処理の幅が広がります。

費用の目安

・法人設立費用(登記、定款作成、司法書士報酬等):約30万円〜50万円程度

・法人の維持費(税理士報酬、法人税、社会保険料等):約30万円〜

注意点

✔️ 法人運営には継続的なコストと手間がかかります。

✔️ 株式の評価や事業承継には税理士など専門家のサポートが必要となります。

✔️ 子どもに事業を承継する意向がない場合は逆効果の場合もあるので、家族での話し合いが大切です。

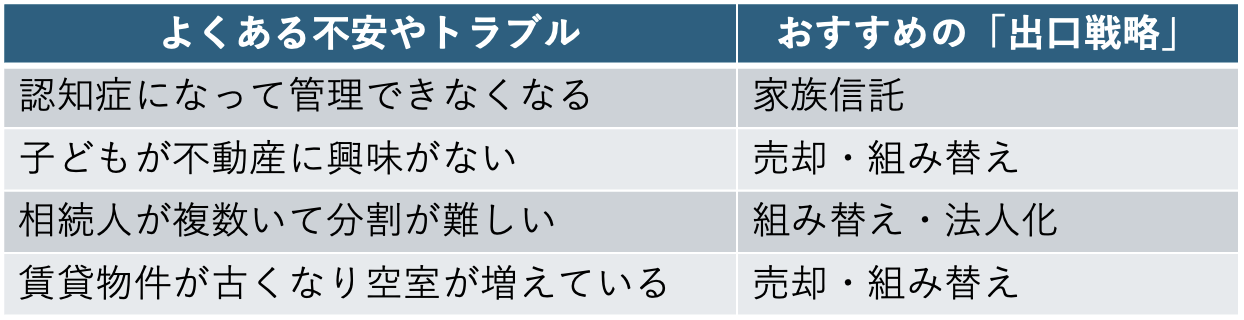

よくあるトラブルとおすすめの出口戦略

まとめ

投資用不動産は、収益を生むという意味では魅力的な資産です。

ですがその一方で、管理・税務・相続といった複雑な課題も併せ持っています。

将来的に子どもたちに負担を残してしまうことのないように、「不動産の終活」を考えることが大切です。

売却・家族信託・組み替え・法人化という代表的な4つの選択肢について、それぞれの家族や資産に合った方法を元気なうちに考えておくことが重要といえます。