不動産を持つ人の終活 遺言執行者が必要な理由とは

「終活」という言葉が広まり、終活の中で相続への備えをする人が増えています。遺言書を作成する人は10人に1人程度というデータがありますが、それでも少しずつ増えているようです。ただ、遺言書を作ったとしても「その内容を誰が実行するのか」までは考えていないケースが多いのではないでしょうか。

遺言書は「自分の思いを残された人たちに伝える」という意味で重要な書類ですが、それだけでは実際にその通りになるのかはわかりません。そこで、遺言書に書かれた内容を「確実に実行してくれる人」が必要となります。その役割を担うのが「遺言執行者」です。

特に不動産を所有する人にとって、遺言執行者を誰にするかはとても大切です。不動産の相続では、登記、売却、管理、税金の手当てなど、するべき作業が複雑なうえにたいへん多いからです。現実に行動する人がいなければ、残された家族は困難に直面することになってしまうかもしれません。

今回は、終活の中でぜひ考えたい「遺言執行者」について、どうやって選べばよいか、また報酬額はどのくらいなのかなどを、わかりやすく解説します。また、より詳しく知りたい場合には、相談窓口を活用することもおすすめです。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために選ばれる人のことをいいます。法律上は民法第1012条に定められています。

民法第1012条

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する

遺言執行者の読み方は、法的に使用する場合は「いごんしっこうしゃ」ですが、一般的には「ゆいごんしっこうしゃ」で問題ありません。

選任の方法

遺言執行者の選任の方法は2つあります。

- 遺言書で指定する:最も確実で、遺言者の意思を反映しやすい。

- 家庭裁判所が選任する:遺言書で指定がない場合に、相続人や利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が選任することもできる。

資格制限はない

遺言執行者になるための資格などはなく、未成年者や破産者でなければ、誰でもなることができます。相続人でも、親族でも、知人でも就任が可能です。

しかし実務的には、不動産の名義変更や売却、金融機関での手続きなど法律行為も多く関わるため、司法書士や弁護士などの士業が選ばれることが一般的です。

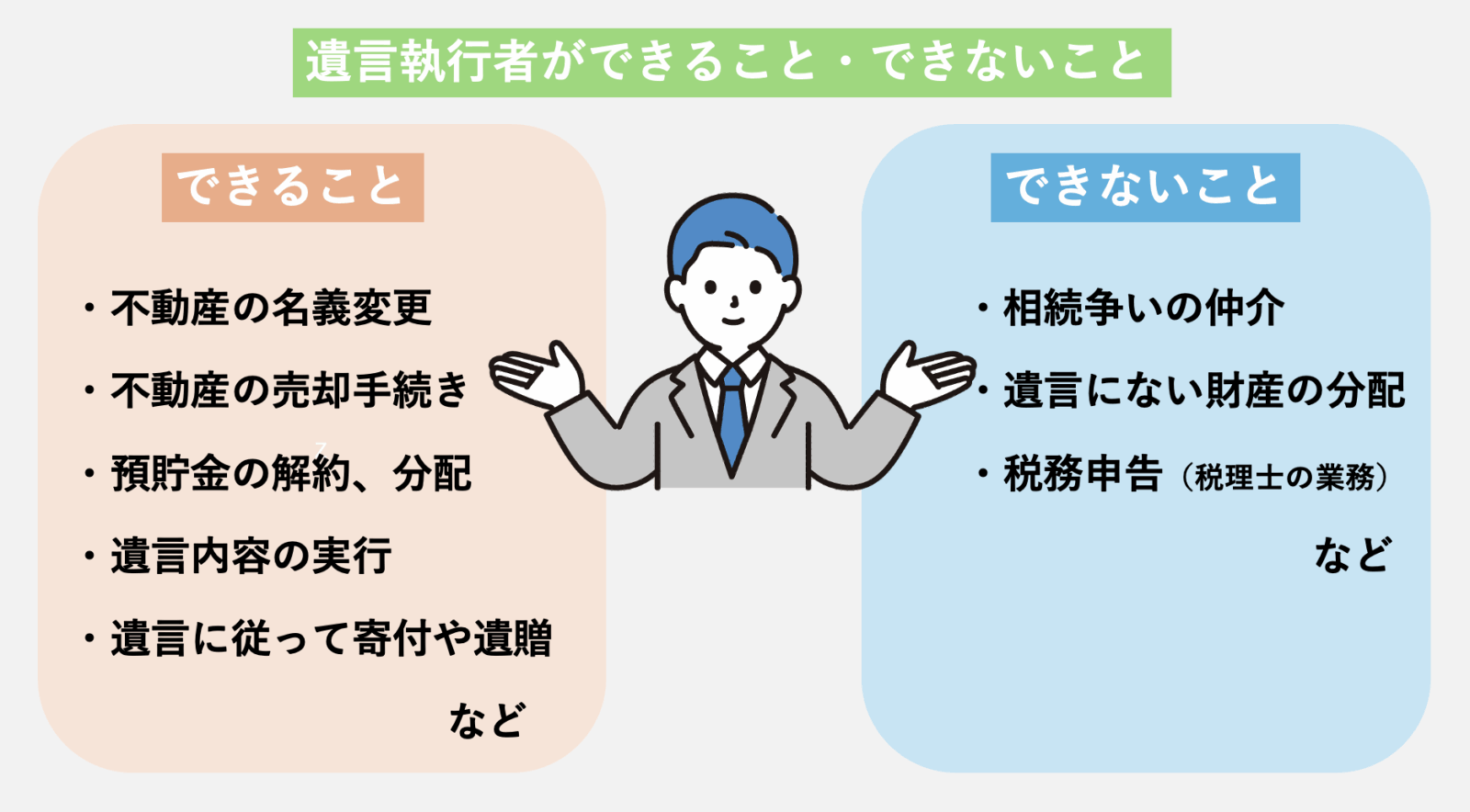

遺言執行者の主な仕事

- 不動産の相続登記や抵当権抹消など、法務局での手続き

- 預貯金の解約、証券口座の名義変更

- 不動産の売却や換価処分の実行

- 遺言内容を相続人に説明し、調整する役割

- 遺言内容に従って寄付や遺贈を実行

要するに、遺言執行者は「遺言のシナリオを、その通りに演じるための一切の権限を持つ」といえる存在です。

不動産を持つ人に遺言執行者が必要な理由

相続への備えを進めるなかで、不動産の対策は大きなウエイトを占めます。相続財産のなかで不動産は大きな割合を占めるだけでなく、「分けづらい」という特徴があるために、相続人たちに引き継ぐためには、それなりの準備をしておかなければならないからです。

→関連コラム「遺産の平均額と『争族』になる遺産額」、「終活で考える不動産のこと」

では、不動産を所有する人が、遺言書を作成する際に、なぜ「遺言執行者」を指定しておくべきなのか、そこには3つの理由があります。

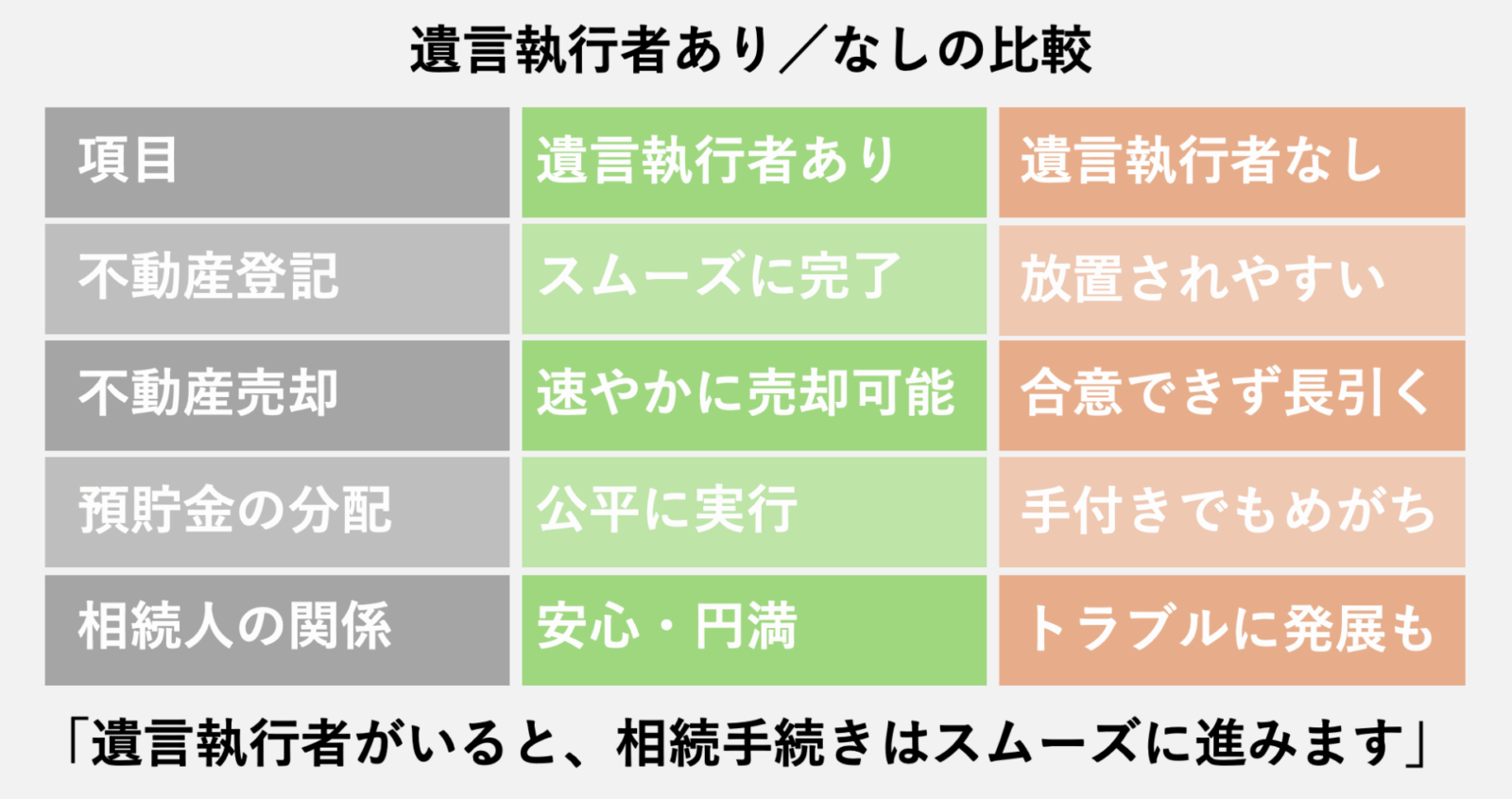

理由1:相続登記や名義変更がスムーズに進む

2024年から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記をしなければならないと法律で定められ、違反すると最大10万円の過料を課せられる可能性があります。

誰が手続きを進めるのかが曖昧だと、期限に間に合わずトラブルに発展するリスクがあります。

たとえば、実家を相続したものの、兄弟姉妹で話し合いが進まず登記を放置してしまい、結果として、期限を過ぎたことから過料を科される可能性が生じる。。。そんな事態も起こり得るのです。

遺言執行者をあらかじめ決めておけば、責任を持って登記の手続きを進められ、義務違反となるリスクを避けられるのです。

理由2:不動産の売却・活用に迷わず動ける

不動産は現金のように簡単に分けられません。

「売るか、残すか」を巡って意見が分かれると、話し合いは何年も動かず、その間に空き家として放置され、資産価値が下がってしまうことも少なくありません。

たとえば、地方にある実家をめぐり、長男は「残したい」、次男は「売却して現金で分けたい」と主張。話がまとまらず数年が過ぎた結果、建物は傷み、当初より数百万円も安い値段でしか売れなくなった。。。このようなケースは避けたいものです。

遺言執行者がいれば、遺言に基づいて売却や管理を速やかに実行でき、資産を有効に活用することにつながる可能性が高まります。

理由3:相続トラブルを未然に防ぐ

不動産は「分けにくい資産」の代表です。誰が住むのか、誰が所有するのか、感情的な争いに発展しやすい財産でもあります。

たとえば、「親の家を誰が相続するか」で兄弟が対立する、相続税の納税資金をどう工面するかでもめる、空き家の管理を担うことになった人の負担が増大する、などのトラブルが起こりやすいものです。

こうした時に、遺言執行者がいれば、中立的な立場でルールに従って手続きをスムーズに進めることができ、争いを防ぐことにもつながります。

遺言執行者を決めないと起こりやすいトラブル

遺言書で遺言執行者を決めておかないことで、起こりうるトラブルには次のようなものがあります。

登記が進まず3年経過

ある家族は父の遺産に不動産がありましたが、兄弟間で話し合いが進まず、相続登記をしないまま3年が経過。結果として過料のリスクが浮上し、慌てて家庭裁判所に相談することになりました。余計な費用と時間がかかり、家族関係も悪化しました。

空き家放置による価値低下

相続人となった子供たちが「いつか売ろう」と言いながらも誰も動かず、実家はそのまま空き家に。屋根の修繕もせず、草木は伸び放題。近隣から苦情が寄せられ、最終的に当初査定よりも数百万円も安くしか売れませんでした。

兄弟間トラブルで相続税未納

長男が「実家を相続する」と主張、次男は「売却して分けたい」と反発。調整に時間がかかり、相続税の納付期限に間に合わず、延滞税が発生。経済的な負担と心理的な亀裂が兄弟の間で同時に生まれてしまいました。

遺言執行者を誰に頼むべきか

それでは、遺言執行者を誰に依頼すればよいのでしょうか。信頼できる親族に頼む場合と専門家に依頼する場合について、それぞれ考えます。

親族に頼む場合

- メリット:費用がかからず、身近で安心感がある。

- デメリット:中立性に欠けやすく、専門知識がないため大きな負担になる。

専門家に依頼する場合

この場合の専門家とは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・信託銀行などが一般的です。

- メリット:法律手続きや登記、売却などを専門的に処理してくれる。安心感が大きい。

- デメリット:報酬が発生する。

遺言執行者の報酬について

報酬は法律で一律に決まっているわけではありません。遺言に定めがある場合はそれに従い、定めがない場合は、家庭裁判所が相続財産の状況やその他の事情を勘案して定めることになっています。

多くの場合は遺言書で「遺言執行者には相続財産の○%を支払う」と定め、契約しています。

一般的な目安としては、相続財産の0.5〜3%程度。たとえば、3,000万円の遺産なら15万〜90万円程度が目安とされています。遺言執行者を指定する前に、直接確認しておくことをおすすめします。

また、不動産売却を伴う場合は追加費用が発生することもあります。定額+実費精算という形をとることも少なくありません。

遺言書の中で報酬を明確に定めておくことで、相続人の間の不満を減らす効果もあります。

実務連携という選択肢も

遺言執行者を専門家に依頼しつつ、不動産の実務(売却・賃貸・管理・解体など)は不動産コンサルタントなどと連携することも現実的です。

「法律処理」と「現場対応」を分けることで、相続人の負担を最小限に抑えることができます。

まとめ

遺言書を書くことは終活の大切な一歩ですが、それ以上に重要といえるのは「誰がその内容を実現するのか」を決めておくことです。

特に不動産を持つ人にとって、遺言執行者の存在は、

- 相続登記を期限内に進める

- 資産を守るために迅速に売却・活用する

- 感情的な争いを未然に防ぐ

という3つの観点から欠かせない備えとなります。

遺言執行者をあらかじめ決めておくことは、残された家族にとって大きな安心につながります。

遺言書を作成する際には、ぜひ一緒に「誰に執行を託すか」まで考えてみてください。それが、家族への最後の優しさとなり、未来へ安心をつなぐ第一歩につながるのです。