市街化調整区域の土地を相続! 売れないリスクと対処法

きっかけは、ある相談でした

「相続した土地を調べてほしい」

そんな依頼を受け、北関東のある町を訪れました。そこは区画整理された住宅地の一角。道路も整い、一見すると住宅地に見えます。ところが、20区画ほどに整備されたうち、実際に住宅が建っているのはわずか3棟。他はすべて更地のまま荒れ地になっていました。

不思議に思い調べてみると、当初の区画整理時は「無線引き」、つまり当然ですが家を建てる前提で宅地分譲が行われていました。ところが、その後に都市計画の線引きが行われ、エリア全体が「市街化調整区域」に指定されてしまいました。結果として、家を建てられない宅地だけが残り、ほとんどが活用されずに更地のまま放置されていたのです。

こうした話は決して珍しくありません。

「せっかく相続したのに使い道がない」

「売ろうとしても買い手がつかない」

「固定資産税だけ払い続けている」

このような声を耳にすることは、実務上とても多いのです。

では、そもそも「市街化調整区域」とは何なのでしょうか?

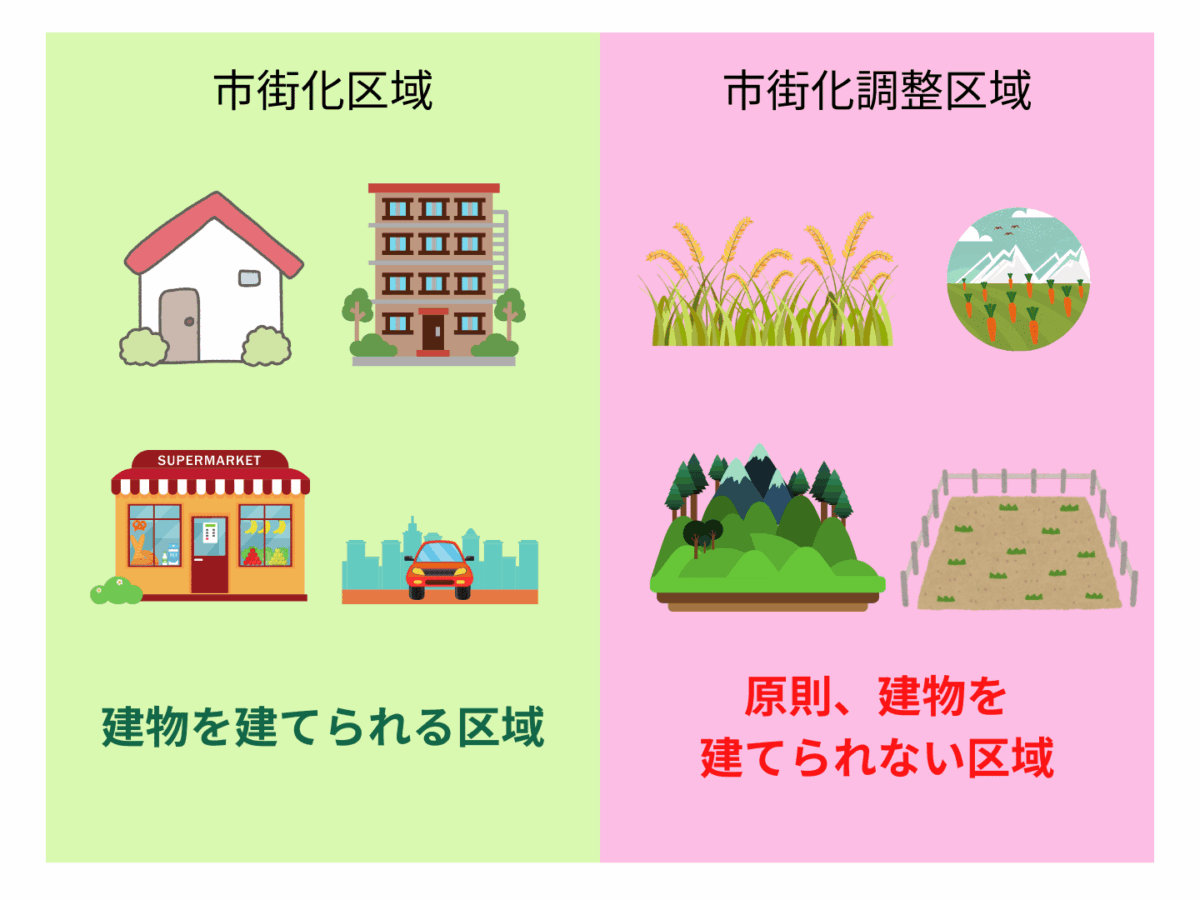

市街化調整区域とは? 原則と例外

「市街化調整区域」とは、都市計画法に基づき「市街化を抑制する区域」として定められたエリアです。対になる概念として「市街化区域」があり、こちらは住宅や商業施設などを積極的に整備していく区域です。都市の無秩序な拡大を防ぎ、インフラ整備を効率的に進めるために「市街化区域」と「市街化調整区域」を線引きしているのです。

原則:新しい建物は建てられない

市街化調整区域の土地では、原則として新しい住宅や店舗などを建築することはできません。ですから相続した土地がこの区域に入っている場合、「宅地なのに家を建てられない」という矛盾した状況に陥ることがあります。

例外:既存宅地証明や50戸連たん制度

もっとも、例外規定も存在します。代表的なのが以下の二つです。

⚫︎ 既存宅地証明

1970年(昭和45年、都市計画法施行時)以前から宅地であったことを証明できれば、建築が認められるケースがありました。ただし、この制度は2000年(平成12年)に廃止されました。

⚫︎ 50戸連たん(連担)制度

市街化調整区域内で「50戸が連なって建っている地域」と認められる場合には、例外的に住宅が建てられるケースがあります。ただし「どの程度連なっていれば50戸とみなされるのか」という基準は自治体ごとに細かく定められていて、実際に新築が認められるのはごく一部に限られます。現地の行政窓口での確認が不可欠です。

こうした制度を知らないまま「絶対に建てられない」と諦めてしまう人もいれば、逆に「既存宅地なら大丈夫」と思い込んで後でトラブルになる人もいます。いずれにせよ、市街化調整区域の土地は専門的な調査と判断が欠かせません。

放置するリスク

では、相続した土地が市街化調整区域だった場合、放置するとどのようなリスクがあるのでしょうか。

固定資産税・管理コスト

建物が建てられなくても、土地には固定資産税がかかります。農地であれば税額は低いこともありますが、宅地並み評価がされていれば税負担は決して軽くありません。草刈りや不法投棄対策など、管理コストもかかります。

草刈りなどもせず放置してしまうと、近隣の住民に迷惑をかけることになり、トラブルに発展するリスクもあります。

思うように売れない

仮に不動産市場に出したとしても、買い手はほとんど付きません。原則、建物を建てられないためです。仮に売れるとしても、価格は非常に低く抑えられてしまうのが実情です。今は固定資産税などの負担を耐えられるとしても、将来的には「負動産」として子や孫に負担を押し付けることになりかねません。

相続人どおしのトラブル

「売ることも活用することもできない」土地を複数人で相続すれば、当然もめ事の種になります。維持費の負担をめぐって不公平感が生まれたり、「放置するしかない」と意見が割れたり。調整区域の土地は相続トラブルの火種になりやすいと言えます。

活用や処分の可能性は

では、相続した土地が市街化調整区域だった場合、本当に何もできないのでしょうか?

実務上、いくつかの可能性はあります。

農地として利用する

市街化調整区域にある農地は、引き続き農地として使うことは可能です。ただし相続人が農業をしていない場合、現実的には維持が難しいことも多いでしょう。

農地転用の難しさ

「駐車場にすればいい」「貸地にすればいい」と考える人もいますが、ここで壁になるのが農地転用です。

市街化調整区域内の農地転用は、原則として許可されません。どうしても必要と認められる場合だけ例外的に許可が下りることもありますが、手続きは煩雑で、許可が出る可能性も低いのが現実です。

建築が可能となるケース

相続した土地が宅地で、前述の「50戸が連なって建っている地域(50戸連たん制度)」と認められる場合には、例外的に住宅が建てられるケースもあります。ただし「どの程度連なっていれば50戸とみなされるのか」という基準は自治体ごとに厳しく、実際に新築が認められるのはごく一部に限られます。必ず行政窓口で確認することが必要です。

隣地所有者に譲る

一般市場での売却が難しくても、隣地の所有者や地元の地主にとっては意味のある土地となる場合があります。住宅の敷地を広げられる、農地をまとめて効率化できる、資産としてまとめたい、などのニーズがあるからです。

市街化調整区域の土地を手放す際は、隣地所有者などへの打診が現実的な選択肢となります。

相続土地の国庫帰属制度を利用する

2023年に始まった「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、一定の条件を満たす土地については国に引き取ってもらえる場合があります。ただし、建物や境界問題がないことなど厳しい条件をクリアする必要があります。さらに最低でも20万円あまりの費用もかかります。

申請しても不承認になるケースも少なくありませんが、「どうしても処分できない」という場合には検討に値する制度です。

→関連コラム「意外と使いづらい 相続土地の『国庫帰属制度』」

まとめ:知識と行動でつくる「出口戦略」

市街化調整区域の土地を相続したとき、最も危険なのは「よくわからないから放置する」ことです。固定資産税や管理コストだけが積み重なり、売ることもできず、次の相続人に負担を残す結果になってしまいます。

しかし、制度を正しく理解し、専門家と相談すれば、出口は必ず見えてきます。

⚫︎ 建築する可能性があるか調査する

⚫︎ 農地であれば、農地としての利用や維持が現実的な検討する

⚫︎ 隣地所有者や地元地主への譲渡を検討する

⚫︎ 相続土地の国庫帰属制度の利用可能性を確認する

こうしたステップを踏むことで、「どうにもならない土地」に見えていたものが、「整理できる資産」へと変わっていきます。

市街化調整区域の土地は、確かに一般的な不動産より扱いが難しい物件です。しかし、だからこそ「知っているかどうか」で結果が大きく変わります。

もし「相続した土地が市街化調整区域だった!」という状況に直面したら、どうか放置せず、専門家に相談してください。負担の土地を次世代に残すのではなく、知識と行動で未来への出口を切り拓きましょう。